※2 中傷誹謗と判断した場合スルーしますので予めご容赦願います。

こんにちは。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

いきなりですが、第三回とっきぃ講座を開催します。

前回(第二回)の「逍遙派」(しょうようは)!要するに歩きながら講義。

もう麻薬的な刺激ですね。あとひきます!

前回の受講生さんからの熱き希望をうけとめ、

急遽(きゅうきょ)開催となりました。

今回は、これまであえて封印してきた「近現代史」に

踏み込みます。

時代は変わって来ました。

満洲帝国という言葉が普通に使えます。

もう満洲(偽満州国)と書かなくても糾弾されない時代です。

ほんの数年前までは国際金融資本を扱えば「陰謀論」とか

トンデモ扱いを受けました。

ところが、これほどまでにネットが普及すると誰かが

書き込んでいきますから、ウソも通じなくなってきます。

ようやく、普通に「近現代史」が語れる世の中になったと

とっきぃは判断しました。

近代というシステムは非常に贅沢な制度で、維持するのに莫大なエネルギーと労力、その裏付けである資本力を必要とします。そのため、膨大なストレスを生み出すんです。

前々から述べていますが、天職にでも巡り合わない限り、人間のストレスは累積していきます。

肉体上の健康は、メディアを通じてさんざん気配りがなされています。健康食品など打ち出の小槌ですからね。

他方、しわ寄せは精神にいきます。

何かほしいものがあってそれを入手するために仕事をするという人生を歩んでいる人々が大半だと思います。

そうやって欲望をかきたてて走ってきたのが近代、つまり資本主義社会です。

心の充足を志したが最後、資本主義社会はバターッと斃れる宿命にあるのです。ですので、次から次へと魅力的な商品を世に送り出してお金を回して文明を進ませているわけです。

さらにまずいことに、

資本主義が高度に成長すると次第に金融資本が産業資本を圧迫し始めます。要するに、モノづくりより金貸しが上になる。

金融資本の行動原理は「賤民資本主義」(せんみんしほんしゅぎ/独:Paria-Kapitalismus)です。

カネを稼げれば何でもありという考え方です。ロスチャイルド銀行とか、ロックフェラー財閥が金融資本の代表的な大物です。

ただ、この連中は所詮は銀行屋さんとか石油屋さんでして、預かったお金を回して利ざやを貯めてのし上がった人々。

そのさらに上に金主(きんす)がいます。欧州の貴族たちです。郵便やら傭兵で稼いだ連中ですがその話は紙と硯を改めます。

近代システムが確立して以来、無敗を誇ってきた国際金融資本もいよいよ陰りを帯びてきました。金貸し風情が裏でコソコソ動いている分には良かったんですが、クリントン夫妻みたいなえげつない政治家を堂々とバックアップするから、ひっくり返るんです。

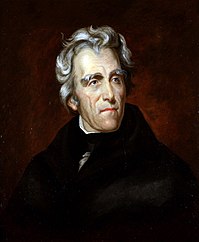

世界の知識人の八割はヒラリー・クリントンの勝利を確信していたはずです。ビンボー人は金持ちにはかなわないと心の底から信じているからです。しかしアメリカ国民が選んだのはドナルド・トランプでした。このトランプ大統領、第七代大統領のアンドリュー・ジャクソンを尊敬しているとの事です。

ジャクソンは初めての西部出身の大統領です。ド田舎からはるばるホワイトハウスまでやってきたわけですが、ここで初めてカーテンというものを目の当たりにするわけです。あまりにきれいな生地だったから、窓からカーテンを剥がして身体に巻き付けたとか。秘書の目が点になったそうです。インディアン虐殺とかひどいこともやっていますが、中央銀行をつぶすという荒業をやった男でもあります。

日本銀行もそうですが、中央銀行というのは民間の銀行です。

国立銀行ではありません。

コインは日本国が発行していますが、お札は日本銀行券といって、民間銀行である日本銀行が発行しているんです。このシステムが続く限り、日本は永遠に借金大国でしょう。こんなことを堂々とブログに書けるのですから、時代は本当に変わったのです。

現代では、ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相が中央銀行をつぶして国立銀行を立ち上げました。日本もあとに続いてほしいものですね。

アメリカさまが変われば、外様のくせに忠義第一の日本も変わるでしょう。

とまあ、こんな感じで近代の歩みと、未来への展望を講じていきたいと考えております。

期日は3月16日。新宿御苑にて開催予定です。

募集はもう締め切りました。

とっきぃ講座にご興味のある方はメッセージ

若しくは下記のアドレスに

ご連絡いただければ幸いに思います。

1 アメブロ登録者以外の方は historianus33★gmail.com (★⇨ @)

※2 中傷誹謗と判断した場合スルーしますので予めご容赦願います。

とっきぃ拝

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

とっきぃ講座第三弾、終了致しました。

関係者には心より感謝致します。

今回のテーマは、「器」「監察」「日露戦争」です。

器が大きい人の下には優秀な人たちが集まります。

優秀な人たちにとって一番大事な関心事は「自由度」です。

劉邦の参謀総長だった張良も、劉備の参謀総長の諸葛孔明も、主君からほぼフリーハンドの自由度を得て、天下に名を轟かせました。

器の大きい指導者はネガティブリストで規範をつくります。

あれとこれとこれは権限外。あとは何でもありだ。

これが大きい人間の人間活用法です。

そして、一度任せたら何がなんでもその人を守ること。

あとから禁則項目をチビチビ増やしたりすれば信頼関係は一気に崩れさるでしょう。

そして任せたら任せっぱなしにしない事も大事ですね。

部下が私利私欲に走らないよう、それとなくサポートすることも大事です。大きな権力を任されれば「ちょっとだけなら」という気持ちは生じます。その気持ちが大きくなる前に手を打つのが「監察」です。

アケメネス朝ペルシャでは「王の目・王の耳」という目付けを地方に派遣しました。知事(サトラップ)が不正をしないか監視しているんです。

徳川幕府でいえば、いわゆる「お庭番」です。このお庭番というのは将軍個人の持ち駒なんです。

ですので、老中がお庭番の力を借りたいときにはちゃんと将軍に依頼を申し入れます。

「お庭番」は公儀隠密の伊賀者とか甲賀者とは若干立場が違います。

江戸時代は「監察」が発達したので、比較的平穏な時代でした。悪の芽は出始めたときに摘み取っていたんです。人間は善も悪もなしうるという現実的思想が根底にあったからです。

それが、善一本槍となるとバランスが崩れていきます。

『 易経』でいう乾為天1の6卦「亢龍」(こうりゅう)にまで一気に昇り詰めてしまいます。

雲を突き抜けてしまい、後は墜ちていくだけ。

善人は始末に悪いんです。「良かれ」と思って万事やるからとことんまで暴走するんです。明治のご一新から大日本帝国はこれでやってきました。結局は精神主義に陥って国際情勢を見誤って第二次大戦の敗北へと連なります。その傾向は現代にも引き継がれており、「改革」という正義を実行するたびごとに滑稽さが増しているというわけです。

とまあ、こんな感じで新宿を歩きながら講義しました。

今回は少数精鋭でおこなったので街歩きのお話会でした。

日露戦争のお話は、「世界史」レベルのお話です。

ですので、あえてここでは書きません。

最後に、受講生さんが奥様にホワイトデープレゼントしたいとおっしゃるので、文庫本を2冊推薦しました。

第4回とっきぃ講座を今月30日、江戸城(皇居)にて開催します。ご興味のある方は以下の宛先に連絡いただけると幸いです。

1 アメブロ登録者以外の方は historianus33★gmail.com (★⇨ @)

2 中傷誹謗と判断した場合スルーしますので予めご容赦願います。

とっきぃ拝

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

おかげさまで、とっきぃ講座も4回目を迎えることが

できました。

拙ブログを支えてくださる記事講座受講生、本日おこしくださった本講座受講生、

そして読者の皆さま方に改めて御礼を申し上げます。

ありがとうございます!

今回は江戸城(皇居東御苑)でおこないました。

JR有楽町駅の交番前で待ちあわせて、ジャニーズでおなじみの帝国劇場を通過、西の丸(皇居)の伏見櫓に酔いしれました。

全国有数のパワースポットですからね。

そして、東国の土塁と西国の石塁技術を組み合わせた鉢巻石垣、腰巻石垣の講義をしながら大手門へと向かいました。

大手門をくぐると、三の門、中之門、中雀門と進んで本丸へと抜けます。ここで学ぶことは、三の門を潜った後に続く中之門、中雀門の石垣の巨大さです。圧倒的な巨石の積み重ねが目の前に迫ってきます。これでは謀反を起こそうなんて気力は削がれるのも当たり前ですね。

何事も心のなかに芽生えてそれが大きくなって、いいことも悪いことも発生するんです。悪い芽はもたげる前に摘んでおこうという幕府の深謀遠慮が伺えます。徳川幕府の機構は心の襞の一本一本まで織り込んで、作られています。人間の心の動きを先読みして法令とか、組織づくりを営んでいるんです。

武士とは何かが伺えるエピソードですね。明治のご一新は薩長の足軽がつくった政権です。その延長が現代日本です。あんまり言いたくないですが、教育でも刑事事件でも事が起こってから動くのがスタンダードです。ちょっと退化しているような気がするのですが、錯覚でしょうかね・・・。

江戸城天守台を眺めて、脳内補完をして江戸城天守が再建される日を願い、北詰橋門から北の丸へと出ました。目指すは靖國神社です。遊就館で日露戦争、満洲国の興亡と東北地方の困窮、その帰結である五・一五事件や二・二六事件の講釈を小声でちょこちょこやり、靖國の英霊たちの眼力(めぢから)に応えて靖國神社を後にしました。

もう何回も書いていますが彼ら特攻隊員はクレイジーではありません。日本を護るために散ったのです。私達は日本で日本語を話しています。スペイン語でもなければ英語でもありません。また、日本人であろうと白人であろうと人種に関係なく同じバスや電車に乗れます。要するに独立国なわけです。これは決して天与(てんよ/当たり前)のことではありません。先人が命がけで守ったからこそ独立しているのです。

先読みをする江戸時代の政治家と違って、足軽あがりの政治家では大東亜戦争を避けることはできませんでした。大日本帝国憲法を持ち上げる向きが最近多いですが、あれは欠陥だらけです。ですから伊藤博文みたいな実力者が亡くなって、本当の力を試されたときに機能不全になったんです。モンゴル世界帝国と同じで、システムがまったく整備されていなかった。だから大日本帝国は100年もたなかった。

とまあ、こんなお話を歩きながらするのです。

とっきぃのお話は基礎知識があることを前提に進めるので、ついていくのがけっこう大変なんです。

聞き漏らすまいと構えていると、あっという間に酸欠状態になって、欠伸(あくび)がこみ上げます。そういう時には話を進めないで千鳥ヶ淵の堀を眺めたりして、話題を変えます。

そうやって半蔵門をまわって桜田門に到着、有楽町駅で一旦終了となりました。その後は有志と日比谷公園を散策しながら官庁街を歩いて溜池山王駅で解散となりました。

結構歩きましたね。関係者様、お疲れ様でした。

第五回も企画しています。まだ日程は立てていないですが、必ず実行します。

最近、関東以外の地方の方々からのメール連絡が多いです。

当講座に参加するために上京とか、申し訳ないので地方巡業もゆくゆくはやってみたいなと考えております!

1 ご興味あるお方は historianus33★gmail.com (★⇨ @)

2 中傷誹謗と判断した場合スルーしますので予めご容赦願います。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

とっきぃ講座の次回開催日がなかなか決められず、

お問い合わせ頂いた方々にはご迷惑をおかけ申しております。

都合がつき次第、掲載いたしますのでその旨、

何とぞよろしくお願い致します。

さて、近代を学ぶにいたり、近世からの移行を確認することは大事です。そこで幕末の3大改革を取り上げてみたいと思います。

あくまでもとっきぃ目線での幕末です。幕末そのものの詳細を知りたい方は星の数ほど情報がありますので、そちらを検索なり精読なりしてくださいね。

幕末の3大改革というのは、安政の改革、文久の改革、慶応の改革の3つをさします。嘉永6年(1853年)から慶応3年(1867年)までの30年強の間に矢継ぎ早にうたれた改革です。それだけ政局が差し迫っていた証左でもあります。

その経緯をたどっていくと、幕府の柔軟性に驚きます。

まずは、最初の安政の改革です。

嘉永6年にマシュー・ペリーが浦賀に来航します。お互いに情報は十分に把握していたので、ペリー提督は早速、大砲を鳴らしてビビらせました。

ペリー側は7年前に同じアメリカ・東インド艦隊のビドル提督が日本に通商を求めて拒否されたことを知っています。

ビドル提督は外交感覚に優れていましたから、オランダの立場も考えてあえて、浦賀に来航したんです。政治の中心地江戸にも近いからです。地政学的な判断です。ただ、このビドル提督はオバマさんと似て「話し合い」で解決できると踏んでいたようです。確かに日本人は温和ですが、政権を握っているのはアジア近隣諸国と違って武人(武士)なんです。軍人というのはもともと保守的なんです。そして近世のご多分に漏れず、前例主義です。祖宗を尊ぶ(そそうをたっとぶ)のです。ですので、外交窓口は長崎だから長崎に回れとビドル提督に回答します。ビドル提督は諦めて帰米しました。そんな事があったものですから、ペリーは最初から恫喝をやりました。

幕府は幕府で、オランダ経由からビドル提督の時も、ペリー提督の時も十分に情報を把握して対応しました。

遭難船についてはすでに天保13年(1842年)に薪水給与令(しんすいきゅうよれい)が出ていたので、燃料と飲料水については協力できたんです。ただ、通商となると話は別という意味での対応です。

ペリーは脅すだけ脅して、大統領国書を手渡して来年を楽しみに帰米します。小田原評定を想定していたのは言うまでもない事です。

時の老中、阿部伊勢守がこの難局に対峙して始めたのが安政の改革です。

まず、意見を外野から求めるという前代未聞の策を出しました。町人からの意見も良しとしたあたり、微笑ましいというか懐が深いですね。そして外様大名や禁裏筋にも求めています。大名はともかく禁裏筋すなわち朝廷にも声をかけたのは失敗でしたが、この頃はまだそこまでわかりません。

江戸幕府というのは、徳川家の譜代大名の持ち物なんです。ですから将軍を除き、徳川家親戚筋は幕政に参加できません。ましてや外様大名の参加なんてムリムリ。

あれほど幕藩体制確立に尽力した藤堂和泉守の津藩ですら、外様だから老中志望はダメなんです。それを阿部伊勢守は参政解禁しました。すると外様の島津薩摩守や、親藩の松平慶永、御三家の水戸斉昭が参画してきます。この連中はそのうち禁裏筋をバックにものを言い始めるので後々困るのですが、ともあれ阿部老中は意見を求めることにしたのでした。

第二に、首都防衛対策としてお台場を構築します。現場監督は江川太郎左衛門(えがわ・たろうざえもん)です。韮山代官所で反射炉をつくった人物として知られています。おそろしく頭の切れる人物でお台場設置をたった8ヶ月で竣工させました。パンを日本ではじめて焼いた人です。

お台場は今でもレインボーブリッジから、その巨大さがわかります。また、大船建造を諸藩に許可して幕府でも海軍育成のために訓練所を開くなど、かなり敏速に対応できています。なぜこれほどまでに迅速に動けるのか。それ以前に心の下準備ができていたからです。外国船がやってくること。帆掛け船ではなく蒸気戦艦であることは事前情報でわかっていたことです。そして隣りの大清国がアヘン戦争で敗北をしたこともわかっていました。要するに危機意識があったということです。また、岩瀬忠震(ただなり)、水野忠徳(ただのり)、川路聖謨(かわじ・としあきら)といった優秀な人物を抜擢したのも伊勢守でした。

翌嘉永7年に約束通り、ペリーは再度来航して神奈川条約が締結されました。全十二箇条ですが完全に対等の条約です。要するに「仲良くしましょう」という取り決めです。教科書では日米和親条約と記載されています。国力の圧倒的差にもかかわらず、これだけの快挙をなした日本代表はすばらしい。この時の全権大使は当代の林大学頭(はやし・だいがくのかみ)が務めました。見識、胆識ともに申し分なき「武士」(実際は文官)ですね。もちろん、お台場の設置にペリーが驚愕したのは言うまでもないことです。たった1年でこれだけの対応をしている。その動員力、実行力に目を見張ったわけです。林大学頭が毅然とした外交態度を貫けたのは、そういう軍備の充実があってこそなのです。

今回のポイントは、阿部伊勢守が海軍育成を始めたことです。

日本国は島国であり、海洋国家として生きていくしか活路はない。そう決断したことにあります。そして武力が背後に見えてはじめて外交がうまくいくことを証明しました。とまあ、ここまでは良かったんです。ただ、イデオロギーに冒された水戸斉昭とか海外の武器商人とかがこれから絡んできて政局は大いに揺れます。そこからドロドロの文久年間に突入します。その中で幕府は文久の改革を立ち上げました。

揺れの始まりは、神奈川条約締結の3年後でした。

安政4年(1857年)にタウンゼント・ハリスなる男が総領事として日本にやってきて追加事項を提案します。川路聖謨の実兄、井上清直(いのうえ・きよなお)が対応しますが、日本の武士は儒学道徳には詳しくとも経済関係はからっきしダメなんです。これは秀才の限界です。秀才というのはあくまで”現在世界”の中での有能者なんです。次元の違う世界に一歩でも踏み入れればたちまち機能不全にになるんです。

ハリスはそこを付いて、見事に下田条約締結にこじつけました。この下田条約では先の神奈川条約で開港した下田と函館にアメリカ人の居住を認めさせています。同条件を長崎にも拡大しました。よくよく考えると植民地化政策の第一歩なのですが、日本側がなにしろ経験値がゼロに近いのでそれがアジア近隣諸国同様にわからない。そして決定的だったのが金貨銀貨の同種同重量交換です。当時の日本は荻原近江守が始めた独特の「管理通貨制度」を敷いていました。つまり金属としての実質価値と額面価値が異なる政策を実施していました。これはかなり高度な統治がなされていないと上手くいかないんです。しかしハリスは頑として認めません。詳細は佐藤雅美氏の傑作小説『大君の通貨 』(文春文庫)をお読みください。

そういういわゆるワルが、タウンゼント・ハリスです。もっと詳しく噛み砕いてお話したいですので、この辺で筆を置きますね。

今回はここまでです。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

幕末の改革のお話です。

安政の改革にて日本は海洋国家として生きる道を選択しました。老中、阿部伊勢守の英断です。

そして人材も揃っていました。

技術面では韮山代官所の江川太郎左衛門(えがわ・たろうざえもん)が活躍してお台場を設置します。この防御力を背景に、交渉面では林大学頭(はやし・だいがくのかみ)が堂々とペリーと立ち会って、対等の条約を締結しました。嘉永(かえい)7年の神奈川条約(日米和親条約)です。

ところが、その3年後、日本は下田条約を締結します。この条約にはアメリカ側はタウンゼント・ハリスが、日本側は井上信濃守清直(いのうえ・しなののかみ・きよなお)が立ち会います。前条約で開港となった下田と函館に長崎も併せて、米国人居住を認めたことと、金貨銀貨の同種同重量交換を定めた事です。

どちらも日本側の致命的なエラーです。後者については日本独自の管理通貨制度を採っていたのが裏目に出ます。もちろんハリスは確信犯です。メキシコ銀貨を媒体に下田と上海を行き来して莫大な利ザヤを稼ぐのですが、ここでは割愛します。

問題は前者です。アメリカ人は未開地にやってくると現地人の許可を得て住み着きます。どんどん人を送り込んでいって一定量に達したら、やれ差別されたのバカにされたのと大声で喚くんです。声を張り上げて自分たちの本国アメリカが何けしからんと干渉して来るのを待つわけです。テキサス州もそうやってメキシコからぶんどりました。だいぶあとになりますが、ハワイ王国も同じやり方で乗っ取ることになります。その同じやり方でいけるかどうかを値踏みする。その文脈でハリスは米国人居住を信濃守に認めさせたわけです。”それくらいなら・・・”と誰もが思います。その蟻の一穴がテキサスやハワイの惨劇をもたらしたのです。

広い世界にはハリスのようなワルがわんさかいるのですが、道徳的に洗練された日本民族にはその辺がちょっとわからなかったようです。井上信濃守は、幕末のスーパーテクノクラート川路聖謨(かわじ・としあきら)の実兄です。優秀なことこの上なしの人物ですが、秀才の限界もあってハリスに上をいかれました。

こうした魔の手に気が付かないまま、下田条約の一ヶ月後に阿部伊勢守は亡くなります。もともと神経の細い方でしたから、無理を重ねたのでしょう。頭のおかしい水戸斉昭との折衝には苦労したと思われます。合掌。

後を継いだのは堀田備中守(ほった・びっちゅうのかみ)です。

この人はオランダ趣味で有名です。英語の体系的な研究にも尽力しており、その結果として西周(にし・あまね)等の逸材を輩出しました。西周さんは理性、共和国、芸術などの訳語を発明した人です。特定アジア近隣諸国も西周が開発した訳語をまんま使っています。そのうち「西周がパクったニダ!」と言い出さないか、ちょっと心配です。このように個人としては面白いのですが、政治家としては微妙です。

下田条約締結の翌年、例のハリスはこれはイケルと踏んだのか、日米修好通商条約なるものを締結するよう堀田備中守に迫ってきます。アメリカさまお得意のゴリ押しです。備中守は今の今まで阿部伊勢守の自動販売機をやっていたので、どうしたら良いかわからず、なんと禁裏にお伺いを立てるという愚挙を冒します。禁裏は「ケガレ」を嫌いますから、当然のごとく攘夷を求めます。万事休すの備中守はすごすごと江戸に帰りました。

江戸は将軍継嗣問題で揉めています。当代の家定将軍に子供がいないため、継嗣(けいし/お世継ぎ)を御三卿の一橋慶喜(ひとつばし・よしのぶ)にするか、御三家の紀州慶福(きしゅう・よしとみ)にするかで別れていたのでした。

なんでこんなことになったのか。

阿部伊勢守が、幕政への参画を広く開放したからです。これによって水戸斉昭を筆頭に、親藩の松平慶永、外様大名の島津や山内らが声を大きくしていきます。この連中が一橋慶喜を担いでいるわけです。幕閣は「血筋」を重んじて紀州慶福を推挙します。

何度も言いますが、徳川幕府は譜代大名のものです。徳川一門の私物じゃないんです。確かに、相談程度ならかまわないんです。秀忠将軍だって、年長者の外様大名にいろいろとお話を聞いています。つまり非公式ならいくらでもルートがありました。それを公式に開放してしまったから、もう流れが止まらないんです。松平慶永など図々しくも大老の地位を望んでいます。決定権は当然ながら家定将軍にあります。いくら譜代大名の持ち物と言っても、権力の源泉は将軍その人にあるのです。将軍あっての譜代大名なんですから。堀田備中守はその事をコロッと忘れていた節があります。自分はハイカラだから同じ趣向の一橋でいいんじゃないかくらいお気楽に考えていたようです。

家定将軍は大老として、譜代大名筆頭の井伊掃部頭(いい・かもんのかみ)を任命しました。当たり前です。将軍である自分を差し置いて、朝廷にお伺いを立てるなど言語道断です。それに便乗して自分を大老にしろなんてほざく松平慶永と、その後ろ盾の水戸斉昭およびその息子の一橋慶喜なんて認めるはずがないのです。

井伊掃部頭は堂々と紀州宰相の慶福を将軍家世子(せいし)と成しました。

気のいい阿部伊勢守がうっかり始めた開放路線を、掃部頭は一気に引き締めます。いわゆる「安政の大獄」です。もう徹底して一橋慶喜グループを弾圧しました。

これと同時並行して、ハリスとの戦いが続いています。堀田備中守は下田条約での経験値を買って井上信濃守と、これまた秀才の岩瀬忠震(いわせ・ただなり)を当たらせます。大老に就任した井伊掃部頭も全力で対応します。一度は朝廷にお伺いを立てているんです。立てた以上、勅許がおりないと筋が通らないというのが井伊大老の考えです。この人も秀才ですから、手順にこだわるんです。ところが、幕閣では日米修好通商条約締結がともかく先だという考えが多数を占めました。ハリスのゴリ押しが効いてきたのです。

結果、勅許なしで井上信濃守と岩瀬忠震は日米修好通商条約に調印しました。勅許なしを咎められて、その時の担当老中と上の2名は一応左遷されています。

安政不平等条約ともいわれる日米修好通商条約は安政5年に締結されました。先の下田条約からたった一年後ことです。ハリスが下田条約後の日本の反応をよーく吟味して公方様代替わりという隙を突いて締結したことがわかります。このときの将軍は慶福改め徳川家茂(いえもち)です。批准書にはちゃんと家茂将軍の署名が残っているとのことです。

日米修好通商条約の何が不平等なのか。日本に関税自主権がないことと、アメリカの治外法権を容認していることです。近世ではこっちの方がむしろスタンダードでして、そもそもの起源はフランス王国とオスマントルコ帝国が同盟を組んだ時に、当時は圧倒的に大国だったトルコ帝国のスレイマン大帝がフランスへの優遇措置として認めたものです。当時の両国はハプスブルク家のカール五世を共通の敵としていたため、敵の敵は味方で仲良くなったのでした。イスラム教国のトルコ帝国と手を結ぶなんて、フランス王フランソワ一世も柔軟な人物ですね。ただ、抜け目のない目つきです。

このカピチュレーションを拡大解釈して無知なアジア諸国にまで推し進めたのが、ヨーロッパ人です。とっくに自分たちが強国になっているのにあえて、不平等条約が当たり前であるかのようにどんどん取り付けていきます。日本側が治外法権の撤廃を成し遂げ、関税自主権を取り戻すのにけっこうな時間がかかりました。これもまた近世と近代の認識の違いであり、そこに気がついた明治の外交官は立派です。まあ、江戸時代は近世ですから、こういうことは問題視されませんでした。外交経験がゼロに近い割には頑張ったと思います。

この日米修好通商条約が下田条約の延長になされていたこと。

そして、例の同種同重量交換で日本の小判が大量に海外に流出してインフレが発生、攘夷運動がますます高まったことは重要です。

今回はここまでにします。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

安政5年に、日米修好通商条約が締結されました。こうして、日本は世界とおつき合いすることになったのです。安政の改革で海洋国家として生きる道を選んだ以上、こうなることは必然の流れです。ただし、昌平坂学問所では朱子学しか教えていないため、せっかくの日本の秀才の頭脳がこの条約締結では活かされませんでした。貿易収支の概念とか、危険な治外法権の概念とかですね。

江戸時代の武士社会は基本的には治外法権が存在しています。大名の家来は原則としてその大名の家中でしか裁けないというのがありました。江戸で○○藩の高級武士が何かしでかしたとしても基本的には○○藩に引き渡されます。あまりひどいのになると幕府最高裁である評定所が乗り出します。○○藩の家中は徳川将軍家にしてみれば直臣(じきしん)ではなく陪臣(ばいしん)だからです。身分では江戸府内では陪臣は町人扱いとなってしまいます。それでも他藩との紛争を裂けるために、治外法権が適用されるというわけです。幕藩体制は分権国家でありながら中央統制ができている珍しいタイプの統治形態なんです。ですので、後々困るのですが、治外法権の容認を岩瀬忠震(いわせ・ただなり)たちが見逃しても、こうした背景を鑑みればむしろ普通のことともいえます。

かくして、日本は正式に開国。欧州の列強はもちろんのこと、北欧やスイスなどとも同じような修好通商条約を締結しました。

ところが、これにヒステリックに異論を唱えたのが御三家の水戸斉昭です。この人はイデオロギーに頭脳を冒された人物ですから一度でも敵と判断したら、手段を選ばず攻撃していきます。

カルヴァンの神権政治も、フランス革命の公安委員会もそうですが、自分が絶対善を自負したら組織はとことんまで暴走します。イデオロギー闘争とはそういうものです。カンボジアのクメール・ルージュも毛沢東の文化大革命も相似形です。ちょっと脱線しますが時間の経過というのは大事ですね。文化大革命を表立って批判しても糾弾されない時代になりました。20年前までは中国批判は学者生命を断つ自殺行為でした。イデオロギーというのは恐ろしいんです。

水戸斉昭は水戸学イデオロギーに凝っていたのでした。

水戸学は水戸黄門こと水戸光圀が始めた「大日本史」シリーズの編纂で生まれた学派です。日本史を体系的に捉えなおそうという企画です。日本全国から学者を募集して、和歌や神道といった日本古来の伝統も研究します。助さん(佐々介三郎)、格さん(安積覚兵衛)が活躍したのも文献発掘事業です。剣の達人でも柔術の名人でもありませんので念のため。

水戸学は南朝正統論といって、南北朝時代に朝廷が別れたときの南朝を正統と考えます。しかしながら、室町幕府も江戸幕府も北朝の朝廷から官位を授かっていますので南朝正統論はとてもじゃないが容認できるものではありません。南朝正統論は水戸藩内で先鋭化していきます。また、禁裏筋を尊ぶあまり、考え方も段々と公家的になっていきます。つまり「ケガレ」の思想に染まっていくんです。ここから攘夷運動が熟成されていきます。事実、文政時代にイギリスの捕鯨船の船員が燃料と食料を求めて水戸領内に上陸したとき、家斉将軍は援助を惜しみなく与えたものですが、この処置に手ぬるいと憤慨したのが水戸学の先生方でした。この事件の後、水戸学は尊皇攘夷でまとめ上げられていきます。その後水戸斉昭の登場となり、藩立弘道館を立ち上げて水戸学のメッカとします。藤田東湖という教授が発明したのが、今述べた「尊皇攘夷」(そんのう・じょうい)です。この先生は死後に神格化されて、なんと東湖神社まで拵えられました。薩摩藩士の西郷吉之助もこの先生に師事して大きな影響を受けました。西郷さんの座右の銘である敬天愛人はこの時に学んだ字句らしいです。

以上、水戸学のあらましです。現実の政治にちっとも活かされていないのです。要するに思考実験の域を超えていない。現実との摩擦を経験していないからどんどん思考が純化して過激になっていきます。それが絶対善に結晶していくんです。その絶対善の権化が水戸斉昭というわけです。オレは正しいことをやっているんだから多少のヤンチャは大目に見ろとなっていくのです。

以下のエピソードは確認したわけではないので伝聞でしかないのですが、なんでも自分の嫡男(慶篤)の正室を手ごめにした(レイプした)みたいです。これはいくらなんでもひどいです。可哀想に、このお嫁さん(線姫/いとひめ)は自殺した・・・という伝聞です。以上の伝聞は別として、ハッキリ言えることは、水戸斉昭は大奥から嫌われているたという事実です。

こういう水戸斉昭が、日米修好通商条約締結に異を唱えます。

そして孝明天皇に直談判して幕府に無断で勅書を取得します。これは関白をも無視した行為です。内容としては、日米修好通商条約締結への譴責(けんせき)と幕府を除く諸藩が糾合して攘夷運動を幕府に嘆願するといったものです。内容としては、それほど過激でもないのですが、問題は幕府を無視して直接禁裏筋に向かったことです。幕府は軍事組織です。軍は指揮系統の明確化が生命線です。これがうまくいっていないと、いかに無敵の軍隊でも動くに動けなくなるのです。幕府は朝廷から武家の棟梁として認められている武家社会の頂点です。その最高司令官を無視して朝廷から密勅を取ろうとするなど言語道断です。しかも堀田備中守みたいに、水戸斉昭にすり寄る人物が幕閣にすらいるのです。ここに最高責任者である井伊掃部頭(いい・かもんのかみ)は非常事態宣言を出します。これが安政の大獄です。この非常事態宣言は苛烈を極めます。福井藩士の橋本左内、長州の吉田松陰は打ち首になり、幕府の誇る若手官僚の岩瀬忠震も謹慎処分になります。関与した大名衆はだいたい蟄居処分となりました。この安政の大獄は桜田門外の変で井伊大老が暗殺されるまで続きます。このテロ事件を実行したのは脱藩した元水戸藩士です。掃部頭にとどめを刺したのは元薩摩藩士でした。

イデオロギーが純化していくと、もう居ても立ってもいられないんです。その行き着く先がテロというわけです。左翼政党がそうであるようにイデオロギー闘争は細部を巡って分裂していきます。水戸藩もご多分に漏れず、血で血を洗う自滅劇を引き起こします。例の「密勅」を返すか否かで争います。攘夷派の天狗党とそのアンチが殺し合うのです。幼い子供でも容赦なく首をはねるのですから思想というのは恐ろしい。幼児が隠れていたらオヤツで誘い出して首を出したところを打ち落とすんです。山川菊栄女史の『覚書 幕末の水戸藩 』を読んだときにはここの描写に戦慄したものでした。著者の山川女史はPTAのオバ様みたいな風貌です。

桜田門外の変の勃発でようやく、安政時代が幕を下ろします。桜田門外の変で井伊大老が暗殺された数ヶ月後、水戸斉昭も亡くなりました。年号は万延(まんえん)に変更され、その翌年にはまた変更で文久となります。

蔓延年間はたった2年ですが、幕府は例の為替レートを是正するため若手官僚(30代)の小栗上野介を米国へ派遣します。小判が流出して大変なことになっているからです。下田条約を締結したのは紛れもなく幕府自身なのですから、仕方がないですね。その一方で貨幣改鋳を行います。いわゆる万延小判と言われるものですが、これが市中に出回って、大規模なインフレが発生することとなります。

今回はここまでにしますね。

やっと文久の改革のお話に入れます。かなり荒れてきます。

水戸藩は人材が枯渇して脇役になり、代わって薩摩が台頭します。

薩摩藩の最高司令官は「国父」島津三郎(しまづ・さぶろう)です。藩主島津茂久(もちひさ)の実父です。

扨(さて)

理想に燃えてイデオロギーに耽るのは青春時代のハシカみたいなものですが、免疫ができたら地面に足をつけて生きていきましょう。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

安政年間、日本はついに海洋国家へと歩みを始めました。日米修好通商条約を締結して国を開きます。ところが国内は攘夷運動が盛んで特に御三家の水戸藩が苛烈を極めました。水戸斉昭は密勅クーデターを企み、幕府はその反動で安政の大獄を引き起こします。

安政の大獄は桜田門外の変で収束しました。桜田門外の変がきっかけで年号は代わり、2年の万延年間を経て、波乱の文久年間が始まります。

桜田門外の変は老中・安藤対馬守(あんどう・つしまのかみ)が処理しました。さっそく外桜田門に駆けつけて井伊大老の首なし遺体と共に彦根藩上屋敷に戻りました。そして「お見舞い」をしてから帰城します。掃部頭はまだ生きていることにして、彦根藩と水戸藩の全面衝突に回避したのです。

こうして幕府の総司令官となった対馬守は、安政の大獄で蟄居していた一橋慶喜、松平慶永、外様大名の山内土佐守(やまうち・とさのかみ)同僚の久世大和守(くぜ・やまとのかみ)を解きます。

以後、安藤対馬守は久世大和守と二人三脚で幕政を担っていきます。安政の大獄を否定して穏健路線をとるのです。その方法として「公武一体」政策を推し進めます。

安倍老中が国政への門戸を開き、堀田老中が禁裏へお伺いを立てるというミスをやってしまったため、幕府支配の源泉である「大政委任論」(たいせい・いにん・ろん)が揺れてきたためでした。

具体的には、孝明天皇の皇妹(こうまい)、和宮親子内親王(かずのみや・ちかこ・ないしんのう)を家茂将軍のお嫁さんに迎えることです。これで一気に権威を取り戻そうという腹づもりでした。婚姻話は以前からあったのですが、孝明天皇は攘夷の一点張りだし、幕府は開国路線ときてなかなかまとまらなかったのです。

公武一体を掲げた安藤政権のもと、文久年間がスタートします。

問題は早くも文久元年(1861年)に勃発します。

対馬にロシア海軍が上陸して全島を占領してしまうんです。

対馬藩の藩主は穏やかに話し合いで事を決めようと対話を呼びかけますが、そんなものがあのロシアに通じるはずもありません。対話というのは力の均衡が背景にあって初めて成立するものだからです。ルーピー鳩山じゃあるまいし、小学校の学級会とか帰りの会とは次元が違うのです。相手は無法を承知でやっているのですから。対馬藩主は困った挙句、長崎奉行と江戸表(えどおもて)に指示を仰ぎます。長崎奉行は事なかれ主義で「なんとか穏便に・・・」と今時の校長先生みたいなことを言いますが、江戸ではそういうわけにもいきません。

幕閣は蔓延年間に米国で為替レート交渉をやった例の小栗上野介(おぐり・こうずけのすけ)を派遣します。そして米国での為替交渉と同様に失敗します。上野介は江戸に戻ると対馬藩を天領(幕領)にするよう、幕閣に奏上しますがこれは却下されます。安藤対馬守は頭を抱えて苦悩しますが、どうしても武力行使の一線が超えられないのです。要するに抑止力と攘夷運動の区別がつかないんです。

どうしよう、どうしようと悩んでいたら、天の助けがありました。英国公使オーリックが大英帝国の艦隊でもって、ロシア海軍を追い出そうと提案したのでした。対馬守にとっては渡りに船で、世界に冠たる大英帝国海軍が対馬へと向かいます。さすがのロシア軍も海の上ではイギリスにはかないません。同じ欧州の列強でも英国とロシアとでは立ち位置が違うんです。ロシアは陸軍の国です。それもナポレオンを破って以来、最強を自負しています。英国は海軍の国です。しかも列強最強です。ナンバー2国とナンバー3国の海軍を併せたよりも強い海軍を誇っているんです。そんな海のプロが出張ってきたらロシア海軍なんて赤子の手をひねるようなものです。これでやっとロシア海軍は対馬から撤退しました。

国際関係だろうと個人の人間関係だろうと対等の交渉というのは、お互いの武力を認めることから始まります。戦後日本ではその当たり前の事実を教えていません。これでは学校でイジメがなくならないのも当たり前です。女性の先生はまあ、仕方がないでしょう。附属池田小学校事件で凶悪犯のいる教室に児童を放置したまま逃げ出したのも、女の子先生だからムリもないんです。

しかし男の先生がこれでは情けなすぎます。教師はお花畑気分でできるお仕事では本来ないんですが、困ったものです。

ロシアとの交渉をみるにつれ、

現代の日本と同じで、幕末の首脳陣もまたお人好しでした。

翌文久2年、和宮輿入れに反対する元水戸藩士がまたも決起して安藤対馬守を襲撃する坂下門外の変がおこりました。対馬守はかろうじて一命をとりとめます。しかし背中に傷を受けていたのが非難の対象となって、これまでの優柔不断政策を咎められて失脚しました。その翌月に和宮と家茂将軍は結婚して公武合体は成立します。

政略結婚にありがちな格式だの順番だので周囲は大変でしたが、本人たちはそうでもなく仲が良かったそうです。家茂将軍はこの時16歳の少年でしたが、イケメンで心の優しい男の子だったようです。

血液型はA型で真面目な性格、気配りの人でした。一見、理想の男性に見えますが、その神経の細かさが後で命取りになります。その時に彼を支えるだけの家臣が一人もいなかったのが無念です。

御所の深窓から不慣れな関東に下ってきた宮様にとって、何より頼りになるご亭主だったと推察します。宮様もまた、後に見るように芯のしっかりした女性です。さっさと京都に戻るかと思いきや、薩長による江戸城総攻撃を義母の天璋院と共に守り抜くのですから。臨終のときには、お墓は家茂将軍の隣りにと遺言しています。ここまで江戸にこだわるその根拠こそ、家茂少年からの無私の愛情と思われます。

さて、ようやく公武合体にこぎつけた幕府ですが、安藤対馬守が襲撃を受けたこともあって、首脳陣はすっかり臆病風に吹かれてしまいます。誰だって殺されるのはイヤですからね。それに何も好き好んで大名家に生まれてきたわけでもないんです。そういう空気が支配する中、これではいけないと、心を新たにした人物がいます。薩摩藩「国父」島津三郎です。

この人は前藩主、島津薩摩守斉彬(しまづ・さつまのかみ・なりあきら)の異母弟で、現藩主、島津大隅守茂久(おおすみのかみ・もちひさ)の実父です。藩主の父親だから「国父」と呼ばれているのです。当然ながら、藩の最高指導者です。側近は大久保一蔵(おおくぼ・いちぞう)。後の大久保内務卿利通(ないむきょう・としみち)ですね。

この島津三郎が一橋慶喜派だった兄斉彬の志を継ぐべく、軍勢を引き連れて上洛します。先のロシアと英国の件といい、この薩摩の件といい、モノを言うのは結局は軍事力なんです。

それにしても、島津三郎は無位無官です。兄斉彬は正式には松平中将といいます。息子の茂久は松平少将です。国父というのは俗称であり朝廷から賜った官位ではありません。ただの三郎さんです。このような人物が有職故実の権化である禁裏へ拝謁できたのですから、いかに幕府が動揺していたかがわかります。島津三郎は御所の公家に働きかけて幕府への建白書を入手することに成功します。そして勅使を江戸に下すことに成功。自らも勅使とともに江戸へ下ります。誤解されがちですが島津三郎は佐幕派です。現在でも誤解されるのですから、いわんや当時をや。事実、薩摩の過激分子は京都で決起を企んでいました。しかし三郎が一枚上手でアジトの池田屋を襲撃して過激分子を処分しました。

江戸に入府した三郎は安政の大獄で失脚した一橋慶喜と松平慶永を要職に就けることに成功します。慶喜は将軍後見職、松平慶永を政事総裁(せいじ・そうさい・しょく)に、また、会津の松平容保(かたもり)を京都守護職(きょうと・しゅご・しき)に任命します。京都守護職は京都所司代の上位職としました。政事総裁は幕府の職制に親藩が入れないから新しく設けられたわけです。京都守護職設置は京都で尊皇攘夷をスローガンにしたテロが横行していたからです。水戸斉昭の巻いたイデオロギーが見事に拡散しているわけです。とても危険な任務ですが、会津の松平容保は断ることができませんでした。

藩祖保科正之以来、徳川将軍家への忠誠を何よりも是としているからです。「ならぬものはならぬのです」と、かなり硬い組織だったことがわかります。この容保は鳥羽・伏見の戦いで錦の御旗が現れた時、観念した慶喜、弟の松平定敬と共に密かに敵前逃亡します。いくら将軍家を第一となすと言っても、これではどうしょうもない。

こうして幕府人事を取り決めた島津三郎は、薩摩で兄斉彬が実施していた政策を推し進めます。つまり欧州の学問を研究する施設の設置です。そして西洋式の軍隊の設置と陸軍の創設、儀礼服の簡略化と時代に即した改革案を実施にこぎつけます。最後にちゃっかりと参勤交代緩和まで盛り込みました。隔年交代制を3年に1度に改定したのです。

以上が、島津三郎主導による文久の改革のあらましです。

無位無官の島津三郎久光が、朝廷に直談判して勅使とともに江戸へ下り幕政改革を成したこと自体、安政の大獄を思えば大逆転の事跡です。逆に言えば、阿部伊勢守が志した理想がある意味実現したのかもしれません。島津三郎はあくまでも幕府の味方であり、朝廷を介在させることで幕府を立て直そうとしたのですから。

この文久の改革でうまくいくと思われた矢先、大変なことになっていくのですが、今回はここまでにします。

次は長州の動きを見ていきたいです。水戸学イデオロギーは見事にこちらの攘夷派に受け継がれています。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

とっきぃがこれまで紹介してきた本の中で、

効能があったものについてお便りがあったので、

ご本人様の了承を得た上で、ご紹介いたします。

以下、大阪のお兄ちゃん様からのお便り(抜粋)です。

最近気温の変動やたまの雨など気候のゆさぶりが地味に激しい季節

先日よりとっきぃ様の過去のブログでおすすめされておりました、

・竹村亜希子さんの易経の本

・世界史図説タペストリー

・小川環樹版の老子

などを購入しじっくり勉強しております。

老子はとっきぃ様の仰有る通り、

竹村亜希子さんの易経の本は、

世界史タペストリーも、

先日第四回目の勉強会が無事終えられたと今日ブログの記事にて拝

こうして潜龍たるとっきぃ様は地力をつけ、

それでは失礼します。

とっきぃ様と大切な方たち皆さまがいつまでも健康であることをお

以上 お便り添付終了

ありがとうございます。記事を丹念に読んで頂いたばかりか、参考図書にまで目を通してくださり、心から嬉しく思います!

『 最新世界史図説タペストリー』は、川北稔先生と桃木至朗先生が監修している、眺めるだけでも楽しい世界使用受験参考書です。

川北先生は近世イギリス史の大御所で、英国がやってきた西インド諸島の三角貿易などを研究、世界史の大きな循環システムを発表されている大先生です。最近、お弟子さんたちが神格化してちょっと心配です。大御所とはいえまだ生きておられるのですから、ご自身が人間さまを自覚していると大変うれしいのですが・・・。

桃木先生は東南アジアがご専門の、これまた有名な先生です。ベトナム名はダオ・チーランとおっしゃりますが、日本人です。

大阪大学出版会が出した『 歴史学のフロンティア』という本でお二人は共著されています。今後の歴史学の行く末を心配されて本書を上梓(じょうし/本を出すこと)されたようです。大変読みやすく、噛み砕いた内容です。お二人が知的好奇心溢れる、かつ良心的な学者であられることが文間ににじみ出てきます。

『 タペストリー』はそういうお二人が監修されたのですから、見て楽しくないはずがないんです。

検索したらどうやら、難関私大コースの受験生に好評のようですね。細かい内容は「用語集」でカバーすれば取り敢えず流れを理解できますからね。ま、そんなことはどうでもいい。

楽しいか、楽しくないか、それがとっきぃ目線の基準です。日々の研究を愉しんでいるからこそ、楽しい本ができるのです。とっきぃもそういう本をいつしか出したいです。

この『 タペストリー』を拙ブログでご紹介するきっかけは、企業理念コンシェルジュの篤様のおすすめで中世史講座を連載したことです。

自前で地図を作製する技術をとっきぃは今でもそうですが、持っていないので補完すべく、ご紹介となったのですが好評で良かったです。篤様、ありがとうございました。

竹村亜希子女史の易経の本は、『 超訳・易経』が面白いです。

![[竹村 亞希子]の超訳・易経 自分らしく生きるためのヒント<超訳・易経 自分らしく生きるためのヒント> (角川SSC新書)](http://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51cr63PjJOL.jpg)

他の著作は社長さん向けで乾為天(けんいてん)の解説に終始しているからです。『 超訳・易経』は乾為天も真逆である坤為地(こんいち)の解説をしています。竹村さんは社長族が好きなのか、負け組の処方箋である本書はちょっとトーンダウン気味にです。それでも逆境時の考え方はとても役に立ちます。とっきぃはこの本で中世の歴史的位置づけができました。中世とは陰の時代であり、「溜め」の時代であると裏付けがとれたわけです。易経はともかく面白いです。人間の心の動きのひとつひとつまで織り込んでおり、占いとしてだけではなく実学として役に立ちます。

だいぶ前ですが、占い師の先生に卦を出して頂きました。「沢地萃」(たくちすい)が出てきました。登龍門という意味だそうです。とっきぃ講座やら執筆やらに向けて動き始めた今のとっきぃにピッタリですね。滝を駆け上っていくだけのエネルギーがあり、人も集まる。ただし、周囲を見ないと一人で喋って周囲が取り残されてしまうということになりかねないので注意するようにと釘を差されました。今までの突き放しスタイルの文体を改めろと聞こえました。要するに乾為天で言うところの「亢龍」(こうりゅう)になるなという寓意です。亢龍というのは雲を突き抜けて上まで昇ってしまって後は降りるだけという意味です。

その後も、この先生には何回か占って頂いたのですが、地水師(ちすいし)とか、水地比(すいちひ)が出てきていずれも人が集まるという暗示だそうです。

水地比はちょっとショックでしたね。しかし沢地萃と併せて考えればわかります。周囲に分かりやすく噛み砕きながら話しましょうという帰結なんです。言っていることはおんなじなんです。易経はとても面白いですね。易専門の占い師さんに鑑定してもらうのもいいかもしれません。

そして老子ですね。とっきぃは個人的に小川環樹(おがわ・たまき)先生の中公文庫版『 老子』を座右の銘(ざゆうのめい)としています。小川環樹さんというのは湯川秀樹さんの末弟です。別のお兄さんは貝塚茂樹(かいづか・しげき)先生といって中公文庫の『 論語』の訳で有名です。

『 老子』ですが、お便りにあったように、パッとページをめくればそこに自分にマッチした助言が出てきます。老子はいろんな出版社からいろんな訳で出ていますから、自分に合った『 老子』を選ぶことが大事です。「道の道(ゆ)うべきは常の道にあらず」なんて読むのは小川博士だけです。淡水のようにあっさりしているんです。

最高の日本酒が淡水の如くあるように、ケンプの演奏するモーツァルトのピアノ・ソナタがあっさりとしているようにです。

『 タペストリー』、『 易経』、『 老子』のいずれもオススメです。机のそばに置いても後悔することはないでしょう。

こういう時代です。

自分を深めて、最高の人生を展開しましょう!

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

幕末維新の主役である長州藩のお話です。

長州とは長門国(ながとのくに)の通称です。

現在の山口県北半分です。南半分は周防国(すおうのくに)といいます。長門・周防の両国を併せたのが長州藩です。藩庁は長門国の萩(はぎ)にあります。萩城はもともと立派な天守のあるお城でしたが明治以降に解体されて今は単なる城跡です。復元運動もそれほど活発ではありません。

萩城の城主は毛利氏です。藩祖は毛利中納言輝元(もうり・ちゅうなごん・てるもと)という人物で、祖父は戦国大名として有名な毛利元就(もうり・もとなり)です。大河ドラマにもなりましたね。

元就はかなり晩稲(おくて)の人物で、厳島の戦いで大勝して戦国大名として確立したのが58歳です。

遅咲きで成功したといえば、ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースさんですね。後、徳川家康御大、ユリウス・カエサルもこの範疇(はんちゅう)に入ります。

逆に早熟の天才はスキピオ・アフリカヌス(古代ローマの武将)、霍去病(かくきょへい/前漢の青年武将)、アレクサンダー大王、そして源義経でしょうか。アレクサンダー大王も霍去病も義経も現場の戦闘では一回も負けたことはありません。ですが、早死したからこそできた記録です。逆境というのは人間に必ず訪れます。

元就は権謀術数の限りを尽くして今の中国地方全域と福岡県東半分を領域にしました。ただ、他の武将たちと若干毛色が違うんです。この稀代の戦国武将、毛利元就は現実主義者で自分が幸運だったからこそここまでのし上がれたことを熟知しています。そこで自分の子供に決して天下を狙ってはならないと遺言するのです。3本の矢でも有名ですね。長男と次男、三男が心を一つにしていれば何事も恐れるに足らずというわけです。

事実、毛利家の傾きは次男の吉川家と三男の小早川家が相反した時でした。関ヶ原の戦いの時がそうです。長男家は元就の孫の毛利輝元、次男家は同じく孫の吉川広家、三男家は養子の小早川秀秋です。三者三様にバラバラに動き、結局この関ヶ原の戦いで毛利輝元は改易(かいえき)となります。つまりお取り潰しです。ですが、次男家の吉川広家が東軍に返り忠して家康勝利に貢献したことから吉川家に長門・周防の二カ国が沙汰されました。吉川広家はこの長門・周防を主家の毛利輝元に譲って自分は3万石の分家となります。関ヶ原前は120万石の太守でしたがあえて徳川と事を構えず、本州西端の30万石弱で満足しました。天下を狙うなという元就の遺言を忠実に守ったわけです。毛利家の内実にふさわしい選択肢でした。毛利家は織田政権と違って中国地方の国人衆の掌握ができておらず、たまたま地元で上に乗っかているだけの存在でした。ですので、上級家臣は長門・周防に移りましたが国人衆はそのままで残ります。結果として何事にも慎重な家風の大名となります。大森銀山もあっさりと中央政権に譲渡しています。

こんなことを書くから団塊の世代に睨まれるとっきぃです。団塊の世代は司馬史観絶対主義ですからね。「ウィキペディアと言っていることが違う」とクレームをつけるのはやめてくださいね。

毛利としては中央政権なんてどうでもよくて、本州西端であることメリットを活かして密貿易に励み、これを原資として新田開発や殖産興業に努めました。結果、幕末には実質100万石近い実りを誇っています。何事も分を守り、ご公儀に謀反を起こそうとか関が原の恨みをはらすとか、そんなことを考えなかったからこそ成し得た快挙です。

よく言われるのが、毎年元旦に「今年の倒幕やいかに?」「まだでござる」というやり取りですが上述を踏まえると、明治以降に作られた俗説であることがわかります。

中央に関わるとろくなことがないというのは、室町幕府の義昭将軍家を抱えた、いわゆる鞆幕府(ともばくふ)の時に身に沁みてわかっているはずですから。

そういう慎重居士の毛利家が倒幕の張本人になるというのは、全く噛み合わないお話です。幕末の当主、毛利大膳大夫慶親(もうり・だいぜんだいぶ・よしちか)は「そうせい侯」というあだ名がつくくらい、実務を部下に丸投げしていたお殿様で、今でも半分バカにされています。が、家綱将軍や家重将軍がそうであったように有能な部下に丸投げするのも名君の証なんですね。慶親は村田清風(むらたせいふう)というご家老に藩政を委ねます。そして村田家老はその期待に見事に応えるわけです。周囲のヤッカミやら何やらいろいろあったでしょうが、慶親はちゃんと村田家老を守りぬいています。これ以上の「理想の上司」がいるでしょうか。大膳大夫慶親は間違いなく名君なんです。

それがどうして尊皇攘夷運動で凝り固まってしまったのか、それが謎です。密貿易をしていれば、海外の動向も必然的に耳に入ってくるはずだし、アヘン戦争で大清国(ダイチン・グルン)が完膚なきまでに叩き潰された事情も伝わっているはずです。慎重居士の毛利がそう簡単に攘夷を唱えるはずがない。であるとすれば、尊皇攘夷運動は毛利とは別のところから長州に入っていったことになる。それはどこなのか。

とっきぃの目するところ、やはり松下村塾に行き着きます。松下村塾は玉木文之進(たまき・ぶんのしん)なる陽明学者が開いた私塾です。吉田寅次郎(よしだ・とらじろう)が開祖ではありません。寅次郎というのは吉田松陰の名前です。まずもって、陽明学というのが危険なんです。陽明学の極意を「心即理」(しん・そく・り)といいます。心の中と外は同じである。そして自分の本心にある良知に従うことが大事である。この良知というのは人間に根源的に備わっている。ドイツ観念論で言うところの理性(Vernunft)に相当します。

そして良知にしたがって行動することが重要であると解きます。これを「知行合一」(ちこう・ごういつ)といいます。信じたことを実行しろという自己啓発が陽明学なんです。問題は心の中と外は同じであるという点です。この考え方はルソーと近いんです。

ルソーは直接民主主義と「一般意志」(Volonté générale)を唱えました。がしかし、最高指導者の考えが「一般意志」ということになると独裁とテロリズムを呼ぶんです。フランス革命のロベスピエールもそうでしたし、1806年以降のナポレオン、ソ連のスターリンもそうでした。揃いも揃ってルソーの熱心な愛読者です。

オレの考えていることは正しいんだ。世のため人のためにオレはやっているんだと、自分に酔い痴れるんです。こうなったら歯止めがかからない。行き着くところまでいくんです。

日本の陽明学者はどうでしょう。自分がやらなきゃ誰がやる。そういう使命感と悲壮感に苛まれて、陽明学者または陽明学に感化された人間は動くんです。大塩平八郎の乱の首謀者である大坂東町奉行与力の大塩平八郎がそうです。自分にも他人にも厳しい人で、清廉の士と謳われたロベスピエール先生といい勝負してます。

あと西郷隆盛。遣韓使節の件といい、西南戦争といい、彼なりの良知に従ったのでしょう。

松下村塾の開祖もまた、そういう陽明学者の一人というわけです。その玉木文之進から塾長を引き継いだのが吉田寅次郎こと吉田松陰です。どうやら山鹿流軍学(兵学)を学んだらしいですが、軍学なんてコンサルタントの屁理屈と同じで、何の役にも立たない代物なんです。

事実、松前城は長沼流軍学に基づいて築城されましたが、たった数時間で官軍が攻め落としました。熊本城を築いた加藤清正が軍学を学んだという話は浅学ながら聞いたことないです。軍学者、つまり有事には参謀とならなければならない人間が、先の展開も読めないではもうお話にならない。

松陰先生は密航を企てて失敗、死刑になるところをなんとか許されて国元で蟄居となります。その後、老中襲撃を企画したり、参勤交代中の藩主を待ちぶせするとかまったく懲りていません。「良知」のなせるわざなんでしょうね。

今回はここまでにします。

文久年間に吹き荒れる京都のテロはどうやら、松下村塾の陽明学と水戸学イデオロギーが合わさって相乗効果を発揮して誕生したようですね。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

長州のつくった政権の本質に迫る前に、

江戸時代のアウトローについて考察したいと思います。

詳細は高橋敏博士の近著『 江戸の平和学』(敬文社)を参照してくださいね。

江戸時代は農業社会です。農業は組織力がものをいう労働集約型産業です。従って秩序が何より優先されます。若者は必ず「若者組」に加入しなければなりません。その中で長幼の序や読み書きを教わったり、集団生活のいろはを学びます。ただ、いつの時代でもそうですが、規格に合わない人間というのは出てきます。そういう人間は村を飛び出します。現代の企業社会でもそうですが、ムラ社会では慣例を尊重しない者は出ていかざるをえないんですね。江戸時代はそういうはみ出し者は、無宿人(むしゅく・にん)となって都市に向かうしかありませんでした。最大の都市は江戸でしたから東日本であれば江戸に向かいます。当局も住所不定な輩(やから)には神経を尖らせています。武士のはみ出し者である浪人が集まって反乱を企てた事もあるからです。由井正雪の乱(ゆい・しょうせつ・の・らん)です。幸いなことに事前に計画が漏れて無事に収まりました。ですので、無宿人には当然ながら神経をとがらせるわけです。無宿人の抜き打ち捜査で捕まった人たちは、出身住所が判明している者は送り返されます。住所不定の者は非人頭(ひにん・かしら)預かりとなります。寛政年間以降は人足寄場(にんそく・よせば)送りです。

一方、捜査網を振り切った者はゴロツキになります。ゴロツキにはゴロツキなりの縄張りがあって、それなりに社会に居場所を見つけているんです。表では立派な地主さんで、裏では博打の胴元で賭場を開いているとか、そういう「二足の草鞋(わらじ)」タイプもいれば、あくまでも官憲と対立して極道を貫くタイプもいます。前者は清水次郎長(しみず・の・じろちょう)、後者は国定忠治(くにさだ・ちゅうじ)が有名ですね。

アウトローにはアウトローの流儀があって、賭場に地元の青少年を入れてはいけないという掟がありました。また、堅気の衆には手を出してはいけないとか、一般社会以上の厳しいルールで統率されていました。でなければ、暴れん坊のゴロツキどもを統制できないでしょうからね。

社会の最底辺で生きているからこそ、彼らには人の世の悲しみが誰よりもわかります。ですので、弱者へのまなざしがすごいんです。明治のご一新の時、水戸学イデオロギーに洗脳された薩長官軍が進撃してきます。この連中は「一般意志」で動いていますから、敵には容赦しません。逆賊の遺体は埋葬しないんです。もう、やっていることが欧州の宗教戦争とまるで変わらないんです。幕府方船籍だった咸臨丸が清水港を出航する前に薩長官軍に追いつかれて乗組員は皆殺しにされます。もちろん遺体は置きっぱなしです。乗組員の遺体を埋葬して丁重に葬ったのは、地元の静岡藩士(元幕臣)ではありません。清水次郎長親分なんです。また、会津戦争で放置を余儀なくされた敗者の遺体を葬ったのは京都の会津小鉄(あいづ・の・こてつ)親分です。

そしてもっと前の天保の大飢饉の際、幕府当局はなかなか救済に手が回らずアタフタしていましたが、その時に赤城山の百姓衆を救ったのが国定忠治親分。

そういえば、阪神淡路大震災の時に真っ先に駆けつけたのが山口組だったと記憶しています。政府は「そうじゃのう」と右往左往し、兵庫県知事は自衛隊は憲法違反だからと入れませんでした。

また、東日本大震災でも、ドラマ「次郎長三国志」で主役を演じた杉良太郎氏が大掛かりなボランティア活動を行いました。イジワルなレポーターが「売名行為と言われませんか?」と質問したら「そうですよ、偽善の売名で十億円ボランティアに使いました」と切り替えして男を上げました。政府の対応は、ここで述べるまでもないので止めておきます。

ゴロツキの二大英雄は次郎長親分と、忠治親分ですね。

江戸時代は庶政を民間の町人や村落に丸投げしていました。さすがに刑事事件には立ち会いますが、基本的に民事は当事者同士の示談で終わらせるのが当時の司法の実態です。当事者同士では感情的になってうまくいかないから、仲介役が必要です。それなりに実力が備わっていないと人間というのは話を聞きません。国際連盟を日本が脱退するとき、タイが仲介に入りましたが、どこの国からも相手にしてもらえませんでした。タイ王国の気持ちはありがたいのですが、仲介には実力がものをいうのです。この実力には暴力装置が含まれるのは言うまでもありません。そうやって、アウトロー達はそれなりに居場所を見出していったのです。賭場に地元の青年を入れないのも当たり前の理屈ですね。

江戸時代の特質として、何でも自分ではやらないというのがあります。上は老中から下は博打打ちまでです。何でも回りものという観念が根付いているんです。それは生死も同じです。ですから、死んでしまえば敵だろうとなんだろうと懇ろ(ねんごろ)に葬(ほうむ)ります。

旅もそうです。

江戸時代は旅が盛んでした。特に巡礼が盛んです。女の子同士で巡礼の旅なんて珍しくもありませんでした。婦女暴行にあうんじゃないかとか、ひったくりに出くわすんじゃないかとか、そういう心配より好奇心のほうが勝ったわけです。そして実際、杞憂(きゆう)に終わるんです。江戸時代の街道網インフラがいかに整備されていたかが、これだけでわかります。また、旅の途中で病気になったらどうするか、路銀が尽きたらどうするか、きちんと御上がマニュアル化しているんです。最初に定めたのが犬公方こと綱吉将軍です。生類憐れみの令の一環として行った政策でした。ちなみにこの時のマニュアルでは手形に記載されたアドレスに丁重に送るというものでした。費用はケースバイケースで該当宿場の組合費でまかなうというパターンが多かったようです。そして旅の途中で死亡した場合、これもまたマニュアル化されていました。滞在先で埋葬するが位牌は手形記載のアドレスに送るようにとかが法令で定められているのです。これだけ手厚くセーフティーネットが完備されていれば、庶民も堂々と旅に出られます。

欧州では逆に旅は苦しみでした。英語のトラベル(travel)はフランス語のトラバーユ(travail)から来ています。トラバーユは働く⇨苦しむという意味です。

旅がツアーになって楽しくなるのは、欧州では18世紀になってからです。が、まだまだ貴族の道楽の域でしかないんです。

霊場巡りを当たり前のように気軽にやっていた江戸時代の善男善女とは別世界ですね。

江戸時代に戻ることはできませんが、江戸時代に学ぶことはいっぱいありそうです。時代の変わり目だからこそ、たたき台として一つ前の時代を参照することは大事ですね。振り返れば未来なんです。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

松下村塾を徹底的に叩くつもりが、どんどん脱線しています。

司馬史観などの通説とどんどんかけ離れて、団塊の世代を敵に回しております。批判に関しては最近、どうでもよくなってきました。

”江戸時代に学ぶことはいっぱいある”といつも記事にしております。

しかし、21世紀は江戸時代を超えてはるか中世にまで振り返っているようです。

以前、岡山県でパン屋さんを営む方を採り上げましたが、今回紹介するのは隣県の広島県です。ブログ「旅するパン屋」のパン屋さん、ドリアンさんです。ここは売り切れを「残さないパン屋」を目指しているそうです。売り物も大きなパン一斤(きん)が千円といった感じで菓子パンの類は売っていないそうです。

オール石焼窯仕上げで、素材は値段が倍もする最高品質のパンだそうです。ブログを拝読すると、これまで雑誌やTVに何度となく取り上げられられ、記事にされ、新聞には連載コーナーまで設けたとのことです。それにもかかわらず、売上にまったく貢献していないとか。反響メールとか電話は来るらしいのですが、肝腎(かんじん)の売上は前と同じ。いつもと同じように常連さんが買っていくとか、そんなもんなのだそうです。一歩一歩の積み重ねが大事なのだそうです。

こういう事を書くこと自体、ブログ主(店長さん)が自分自身と自分の仕事に真正面から向き合っているとわかります。近代人なら、もっとがめつく販促をするでしょうから。一般の会社ではそれが普通です。

しかし、いくら販促やって売上や社内留保を増やしても、従業員が夢の中でまで仕事で追い詰められるようでは危険なんです。電車に飛び込むのも時間の問題でしょう。事実、エリート管理職の自殺は密かな社会問題です。自衛隊がとくに深刻なのは、前にも当ブログで採り上げました。

要するに、近代システムは制度疲労にきたしているのです。

パン屋さんのブログによれば、若い研修生が純粋にパン作りに打ち込んでいるので未来は明るいそうです。

既存の中小企業が深刻な人手不足で悩んでいるのと好対照ですね。当たり前です。人材不足になるのは人が来ないからです。なぜ来ないか?、コキ使うことばかり考えているからです。正社員になったらユニクロみたいに無制限サビ残、派遣だったら法律ギリギリまで搾取・・・。今どきの企業社会は19世紀のロンドン並みに退化しています。そして、黒い噂はネットで或いはLINE で無制限に広まります。ちょっと前、バイトテロとかバカッターとかが問題になりましたが、その背後に踏み込んだ話は浅学ながら聞いたことがないんです。

日本の企業社会は、戦前の「欲しがりません勝つまでは」イデオロギーがそのまんま継続している状態です。税金というシステムだって本来は国家の一大事で臨時に徴収したのが発端なんです。

ですので、税金を集めるためには常時「欲しがりません勝つまでは」の状態にスタンバイしておかなければなりません。

江戸時代の商人道も実は似たような感じです。

厳しい丁稚奉公(でっちぼうこう)では恋愛も結婚もご法度で、うまくこの試練をクリアできれば、のれん分けとかで結婚も許されるという、ユニクロも真っ青のブラック企業が江戸商人道です。ちなみに休日は盆暮れの年2日・・・。

江戸時代を見直すことは大事ですが、こうした闇の世界もまた視野に入れることは大事ですね。光と影の両方見てはじめて、判断というものは下せるからです。

江戸時代は近世(きんせい)です。欧州ではヘンリー八世とかフランソワ一世、カール五世の時代からフランス革命までを指します。その近世よりも一つ前が中世です。日本で言えば鎌倉・室町時代のことです。

中世というのは、生活技術が進化した時代です。

古代社会の上層部・金持ち連中が自壊して、重税の重しが消えたことで、新規技術を消化する心の余裕が人々の心に生まれたのです。

新規技術を消化する心の余裕とはどういうことか?

エリートの自殺について上で述べましたが、気力まで搾取されたら絶望しか見えてこないんです。現代の管理職は、明日の労働へ備えるための予備の気力まで搾取されているんです。

枕営業や自爆営業をやむ無しと考えてしまう短絡思考、いわゆる全人格労働がはびこる隙(すき)が生じるのも同根です。

叩き上げの中小企業のオヤジ(代表)は、ここまでものを考えるヒマもないでしょうし、ましてや大企業のサラリーマン社長に求めるのも無理な話です。

竟畢(ひっきょう/結局のところ)、企業社会が瓦解するのを待つしかありません。雪印もそうでしたが、シャープも東芝も三菱もそうやって傾いています。

面白いことに、中小企業、大企業が潰れても、それで近代文明がなくなるというわけではないんです。秋葉原界隈にあるIT系企業などを見ても、最新の技術を駆使した製品がそこそこの値段で販売されていたりします。ネット直販しているうちに、いつの間にやら家電販売店に並んだりしています。さらに面白いのはこうした企業の社員たちは、面白くて仕事しているのです。自動車だって3Dでつくったカーボン製の車体に、モーター、水素タンク、ブリヂストンのパンクしないタイヤを組み合わせれば、カスタムカーができる時代が近いです。車が好きな人ならやりそうですね。そうなれば、トヨタの自動車絶望工場もかわっていくはずです。

農業やサービス業でも同じです。自然栽培農業や、「捨てないパン屋」さんも頑張っています。そして何より若い人たちが続々参入している。多少キツくても残っている。もう、決定的ですね。

心が楽しくなければ動けないのが21世紀です。

彼らの気持ちはよくわかります。私もブログを書いている時には寝食を忘れてハマってしまいますから。秋葉原の連中が造った製品は面白くないはずがなく、これからが楽しみです。

恐竜が滅んで小さな哺乳類が生き延びた事例の相似形です。

販促のために、飲ませて、抱かせて、握らせるが機能したのは、特別の世界だけのことにしたいものです。その範囲内なら否定しません。

営業系の既婚女性は深刻です。成績維持についてです。コンペを勝ち取るために取引先責任者と深い関係になっても、必ず旦那さんにバレます。笑って許してくれる卑屈な旦那さんがこの日本にどれだけいることでしょう。ほとんどが家庭内争議の末、離婚となります。子供がいたら経緯をどう説明するのでしょう?

ここまでいけば、生きるために仕事しているのか、仕事しているために生きているのか分かんなくなります。冠婚葬祭出席は3親等までしか許可しないという会社も当たり前のように存在します。

そうした中、新しい動きが出てきているのは嬉しいことです。

常連さんと淡々と長くおつきあいできれば、無理な販促で枕営業や自爆営業の必要もなくなります。もちろん技術の追求も大事ですが新しい時代では好奇心が原動力ですから、いい意味で回転していきます。銀行屋さんの甘い囁きに乗って業務拡大なんてしない限りは。

今世紀の流れは、確実に江戸時代を超えそうです。薩長のつくった「欲しがりません勝つまでは」神話はもってのほかです。

この新しい動きに乗るために必要なたったひとつのこと。

それは覚悟です。

一寸先は闇です。踏み出すには勇気が要(い)ります。

ですが、東洋でも西洋でも天国は地獄の最下層のすぐ上にあるのです。

心に火を灯して自分を信じて、新しい時代を生きましょう。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

徳川幕府第三代将軍はご存知、徳川家光です。ご母堂はスイーツ大河ドラマでおなじみのお江(ごう)さん。

のはずですが、最新の研究ではどうも違うようです。では家光将軍の生みの母は誰か。これはもう間違いなく確信的に春日局(かすが・の・つぼね)であるというのが新説です。

提唱者は九州大学の福田千鶴(ふくだ・ちづる)教授です。2010年に上梓された『江の生涯』(中公新書)では、産月の関係から次男・家光は御台所(江)の子供ではないと喝破されています。なんでも十月十日あるべきものが9ヶ月しかない。それも通常分娩だったとの事です。福田女史は息子さんがおられるので経産婦です。そこから真実が発覚したというわけ。

要するに、史料を超えて一人の人間として、女史は歴史上の人物に立ち会ったわけです。では家光将軍の本当のお母さんは誰なのか。名もなき側室である可能性はもちろんあります。『江の生涯』ではそのあたりが言及なしです。

それが2017年に出された『春日局 今日は火宅を遁れぬるかな』(ミネルヴァ書房)では、もうはっきりとその正体が顕(あら)わになりました。決定的な証拠とは、家光将軍は乳母である春日局の母乳で育ったという事です。この時期、記録によれば春日局は妊娠・出産をこの時期にしていません。にも拘らず母乳が出る。これはもう決定的ですね。経産婦ならではの発想です。これまで男性研究者の誰もが見落としていた事実です。それにしても、自説を毅然と唱える福田女史の胆力には頭が下がります。歴史学の世界は強固なヒエラルヒーで成り立っています。どんなに間違った学説でも提唱者が派閥ボスなら、その人が亡くなるまで批判は許されない世界です。そんな中、母親としての経験値を根拠に通説を覆したのですから「母は強し」です。将軍家乳母に応募したお福さん(春日局の本名)とどこか似ています。

春日局が生みの母であるという前提でいろいろ探ってみると、家康に直訴したとか、神前での薬断ちの約束とか、いろいろと見えてきます。

御台所(みだいどころ/将軍夫人)のお江さんには、国松(駿河大納言忠長)が生まれます。この子は正真正銘の嫡男です。嫡庶の序は長幼の序よりも重んじられます。母親の出自も大事なんです。それで、秀忠夫妻が国松をかわいがった理由がわかります。

嫡庶の序は、伊達政宗の子供、秀宗と忠宗の関係からも確認できます。嫡男の忠宗が当然ながら世継ぎになりますが、お母さんの田村愛(たむら・めご)は、有名な征夷大将軍の坂上田村麻呂(さかのうえ・の・たむらまろ)の血を引いています。血筋なんですね、モノを言うのは。

側室腹だった兄の秀宗は愛媛県に領地をもらいました。子孫に伊達宗城(だて・むねなり)という幕末に活躍する殿様がいます。

因みに、秀忠将軍自身も出自が決め手になった節があります。秀忠将軍の母親は西郷局といいます。本名は西郷愛(さいごう・あい)です。福田女史の『春日局』にも書かれていますが、父方は服部家、母方が西郷家で母方の苗字を名乗っています。父は服部平太夫といって伊賀国(いがのくに)名張城主の服部保章の実弟です。

服部保章の娘は明智光秀公の側室だったとの事。ゲームに出てくる伏屋姫(ふしや・ひめ)でしょうか。ここで、明智との縁が出てきます。さらに母方・西郷家は美濃の名門、土岐(とき)氏の一族です。つまり三河では西郷局は名門の出自といえます。母方の苗字を名乗ったのは家格が上だったからです。ここでもまた、明智とつながります。信長の側室だった吉乃さんもそうですが、土岐一族出身の女性は賢夫人が多いんです。細川ガラシャもそうでした。そういう身分の高い、性格的にもしっかりいた女性の息子さんですから、秀忠がお世継ぎになったのも当然かもしれません。秀忠の実弟(同母弟)に松平忠吉(まつだいら・ただよし)がいます。この人もまた母親の血が濃いのか、温厚篤実で知られていました。

血のつながりを意識していたかどうかはわかりませんが、春日局と秀忠将軍との間に授かったのが家光将軍というわけです。春日局は御台所配下の女中さんだったから、すんなり認められたわけで、御台所配下の女中さんではなかったお静さんが産んだ幸松(幸松)は隠蔽されて保科家の子供として育てられました。後の名君かつ名相、会津中将こと保科正之その人です。

さて、家光は、慣習によって御台所の子供として育てられます。しかし、御台所は本当の嫡男である国松にどうしても目が向きます。家臣もそれを見越して国松の元に出入りするようになります。この国松ですが、生まれたときに排便ができずに生死の境をさまよったとの事です。赤ちゃんが生まれたときに排便が必要だなんてはじめて知りました。胎内で蓄積した排泄物を出さないといけないそうです。出産というのはすごいですね。

普通なら国松を嫡男として発表するのですが、家光も国松も無事に育つかどうか予断がならないです。将軍家が子供ナシなんて決して許されてはならないことだからです。というわけで、嫡男家光、二番目が忠長ということでダラダラ時間が過ぎていくわけです。その後、春日局が家康に直訴することで立場が逆転します。ここから国松の運命も暗転していきます。本当なら自分が将軍家になるはずだったのです。それが庶子に奪われた。それで忠長はどんどんおかしくなっていって最後には自害にまで追い込まれます。一方で家光は晴れて将軍宣下を受け、徳川歴代将軍唯一の正室出身として名を残します。春日局も栄耀栄華の頂点を極めます。僚友にも恵まれます。家康側室でこれまた賢夫人を謳われた英勝院(えいしょういん)ことお梶の方です。本名は太田梶(おおた・かじ)。江戸城築城で有名な太田道潅(どうかん)の子孫です。水戸頼房の公式のご母堂さんです。この人と、阿茶の局が大奥を取り仕切っています。阿茶の局は家康最側近の側室でこれまた優秀な方です。江戸幕府創業は春日局を含めて、女性に支えられていたのです。ちなみに幕末も女性たち(天璋院、静寛院宮)に支えられました。

そしてもう一人、大事な盟友がいます。

天海大僧正(てんかい・だいそうじょう)です。有名な方ですから何も書きませんが、ここにまた明智の影が見えますが、天海大僧正の正体に言及するとあぶないのでこの辺でやめます。深入りすると目を潰されます。

春日局は寛永20年に薨去(こうきょ)します。同年に天海大僧正も遷化(せんげ/坊さんの死去)しました。前年には英勝院も亡くなっています。家光将軍を支えた人々が立て続けに亡くなって時代は新しい舞台に変わっていきます。この頃には老中体制が確立しており、松平伊豆守はじめ優秀な政治家に育った家臣に恵まれて幕藩体制は盤石になりました。

『 春日局』のあとがきを読んで、おもわず涙がこぼれてきました。朝廷から従二位の位階と春日の局号を賜り、御府内に複数の屋敷を持ち、諸大名の取次としての信頼も厚く、実家の斎藤家、稲葉家の繁栄も成り、行きたい時に旅行に行けて、江戸と京都に自分の菩提寺を開山させた。不幸といえば、幼少時と離婚したことだが、離婚は彼女の意志で決めたこと。これほどに恵まれた人生を歩んでいながら、辞世の句に「今日は火宅を遁がれぬるかな」と書き記しているんです。要するにやっと苦しいシャバから逃れられると彼女は

書いているわけです。人間誰しも他人には伺えしれない苦悩を抱えているものです。

最終章で、福田女史は「筆者は思う」と述べています。お江の方が光であれば、春日局は影であったと。栄耀栄華を極めようがしょせんは女中さんなんです。家光に母と名乗れず、実家の斎藤家も本能寺絡みから名乗れず、ひたすら影となって家光を家臣として支えた。その為にお江の方を悲しみにくれさせたり、国松こと駿河大納言忠長の人生を狂わせたことに罪悪感をおぼえていたのではないかと。墓場まで持っていった苦悩ですから、これ以上は詮索しないのが彼女への供養であると述べて、本書を締めています。

あとがきで、春日局の行動原理を「主君家光のため」から、まったくブレがないと、女史は述べています。家光将軍はたぶん真実を知っていたのかもしれません、家光個人としてです。春日局が息を引き取ったと伝えがあると何も言わずに奥に引き込んだそうです。この大女中の死に7日間もの間、喪に服したのも真実をわかっていたからだと推測できます。

しかし、春日局はついに生みの母と名乗ることなく、お墓に持っていきました。強い精神力です。「母は強し」です。

福田女史によって真実が白日のもとにさらされてしまい、泉下(せんか)のお福さんが面白くないことは百も承知で、彼女の隠し通した苦悩に心から共感して涙を流しました。

この21世紀に確実にわかっていること、

それは家光将軍と春日局がパックス・トクガワーナの基盤を盤石にした実績です。この偉業については(左翼史観を除き)日本人が誰でも認める事です。ならば、人としての彼らの苦悩に寄り添うこともまた、あってしかるべきだととっきぃは思います。

福田千鶴先生の容姿ですが、本書カバー裏の折り返しに著者近影が載っています。福岡県出身の美しい方です。眉間に縦シワをイタズラ書きしたら般若のお面に似てきました。たぶんシンママだと思いますが、その苦労が実って本書『 春日局』や前著『 江の生涯』が生まれたのだと拝察いたします。「母は強し」。これからも、良書を期待します。ありがとうございました。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。version up記事です。

「馬っていいですよね?」と問えば、必ず2系統の答えが返ってきます。

ニッカポッカ姿のあんちゃんが東陽町のコンビニ前で、ワンカップ大関片手に

「まいったよ、ワイドで大穴狙ってスッテンテンだよ」

という系統の答えがひとつ。

他方、ネイビーブルーのクラシックスーツをまとった美女が南青山のショットバーで、マティーニのオリーブ実を見つめながら「ギャロップは爽快ですわね」という系統がもう一つです。

要するに、馬と言えば、競馬と乗馬の二種類の解釈が出てくるわけです。

共通項はどちらも馬、頭に浮かぶのは、アラブ種、またはサラブレッド系の大きな馬です。

とっきぃは競馬はしませんが、乗馬は少々やります(昔、習いました)。

馬に乗ると、世界が変わります。見える視野が変わるのです。両脚で馬の胴を挟み込んで、手綱と鐙(あぶみ)で操縦します。

馬は感情的な動物で嫌われたらなかなかいうことを聞いてはくれません。顔に青筋を立てて睨みつけます。私もヘッドバットやボディアタックを喰らったことがあります。

競馬と違って、乗馬というのはかなりカネがかかります。何故か?

飼料代がハンパじゃないからです。乗馬クラブは特別に配合された専門の飼料を使いますから、維持費だけでも大変なんです。スタッフもよほど馬好きでなければ務まりません。動物園や水族館と同じく、生き物相手の激務です。

これほどまでに手のかかる馬ですが、これはアラビア半島含めて西側の民族の発想なんです。

馬は大きければ大きいほどいいという思考は、軍事的発想からきています。

騎兵は敵が放つ矢を防ぐために鎧(よろい)を着込みますから、人間の体重と併せてものすごい総重量を支えねばなりません。また、敵は切り込んでくるときに最初に馬を狙いますから馬にも鎧を着せます。この重量もかかってくる。

これに耐えうるだけの大きくてパワーのある軍馬が必要だったというわけです。また、農作業に活用するにせよ、運搬能力から考えて大きいほうがメリットがあるという思考です。.jpg/250px-Ancient_Sasanid_Cataphract_Uther_Oxford_2003_06_2(1).jpg)

以下の資料部分は、西野広祥氏の『「馬と黄河と長城」の中国史』(PHP文庫)よりの参照です。

西側では、馬は重種、軽種、ポニーの三種類に分かれます。

各々就職先も決まっていて、重種は運搬専門、軽種は軍馬、ポニーは子供のお相手だそうです。

ところが、ユーラシア大陸の東になるとだいぶ事情が変わってきます。遊牧民族の馬はポニーとおんなじサイズなんですね。体高も小学校低学年くらいしかありません。

その小さい馬がモンゴル馬なんです。ちなみに、頭が大きく不細工な顔です。このタイプの馬でチンギス・カンは世界を制服しました。

遊牧民族は現在に至るまで、大型化の品種改良をしません。それには理由があります。

遊牧民が主役のステップ高原やゴビ(沙漠)は、草がホソボソとしか生えていません。

テレビのドキュメント番組に出てくるような重草原(じゅうそうげん/緑の絨毯)は少ないんです。

そうした悪条件の中で、生きていかなければなりません。

昼夜の寒暖の差も激しく、冬はマイナス50℃の世界です。そういう中で、生き残るには小さいサイズの方がいいというのが遊牧民の知恵です。ゴージャスな配合飼料なんてもちろんありませんから放置です。ちなみに、馬というのははサイズが一寸超える毎に飼料代が倍になるそうです。

ですから、重草原ならまだしも、ゴビやステップ、砂漠ではとてもじゃないがサラブレッドのような大型馬では持たないでしょう。遠征の途上で間違いなく餓死します。

粗食に耐え、悪条件に耐え、生き延びられるタフな馬がモンゴル馬です。いくら毛並みが良くても、贅沢な配合飼料に慣れてワガママ放題のサラブレッドと、数百キロの遠征をこなすモンゴル馬とでは、騎馬の世界では後者に軍配が上がるんです。

突進力などのスペックは当然ながら大型馬が上です。運搬力その他も個別対決ではお話になりません。匈奴の冒頓単于(ぼくとつ・ぜんう/匈奴王)にせよ、チンギス・カンにせよその弱点はとっくに織り込み済みです。その上で戦略戦術を練っているんです。

反面、アラブ陣営や欧州軍団は、ポニーみたいな小柄な馬に乗る遊牧民を上から目線で舐めてかかるわけ。勝負は最初から決まっています。訓練された遊牧軍団の陽動、旋回、再集合で敵は一つまたひとつと撃破されていくんです。必殺技なんてひとつかふたつが当たり前です。いっぱいあると思っている人は『北斗の拳』の読み過ぎ。必殺技に持って行くまでが戦術なんです。決戦に不利を承知でモンゴル馬を選択したのですから、当然ながら戦術対策も練っているわけです。

それでは、大型馬を選択した欧州はどうだったか?

補給を要する遠征は結局うまくいきませんでした。ナポレオンのモスクワ遠征の時、フランス大陸軍はそれこそ草という草を食べ散らかして、飼料も摘発して騎兵軍団を動員しましたが、帰りは自ら荒廃させた街道で飢えと戦いながら惨めに帰ってます。

ローマの場合はどうか。重症歩兵を主力として、騎兵をあえて脇役にまわしています。遠征する場合は、必ず街道筋に駅を置いて、代え馬と膨大な飼料を準備する必要があったので負担を少なくするのもその理由のひとつです。

さて、

古代人は鐙(あぶみ)を知らなかったから馬をうまく乗りこなせなかったという説が長い間通っていましたが、最近「ローマ式鞍(くら)」という説が出てきました。roman saddleで検索すれば出てきます。ピーター・コリノー博士の業績だそうです。

「ローマ式鞍」というのは、鞍本体の前後に4本の角があってそれで身体を支えるという代物です。参照は『古代ローマ軍団大百科』(東洋書林)。

ですので、馬を脇役に投じたのは、馬術の問題ではなかったはずです。やはりエネルギー(飼料)だったと考えられます。

そのローマが戦術を大変換させて、軍編成を重装騎兵(カタフラクトス)主体にしたのは、アドリアノープルの戦いでゴート族に大敗してからです。ただし、それと同時にいかに戦わないかに戦略も変えています。夷を以て夷を制すやり方に変えて、なるべく自兵の損耗を防いでいるんです。東ローマ帝国の戦略については『大戦略の哲人たち』(日本経済新聞出版社)のルトワックの項参照。

アレクサンダー大王にせよ、ナポレオンにせよ、なぜか愛馬に執着します。しかし、チンギス・カンは特定の馬に執着しません。複数連れて乗り捨てです。かなりクールな人物です。執着がないからこそ、モンゴルは究極のオーガナイザーになれたのかもしれないですね。

遊牧民は欧米人が考えているような未開な土人ではありません。欧米は今ですら、アフガンや中東に手をやいています。中央アジアにいたってはどの強国も尻込みして一歩も踏み込めないではないですか。

隙だらけのウクライナと違い、中央アジア諸国はナザルバエフ大統領にせよ、他の指導者にせよ、ちゃんと国民の面倒を見ています。ナツィオナル・ゾーツィアリスムス(独:National sozialismus)という政治思想です。この考え方を採用したドイツ第三帝国(ナチス)は、戦争する前はとても内政が充実していました(差別は別の話)。中央アジア恐るべし!

話を戻してモンゴル馬、

粗食に耐え、悪条件に耐え、極寒を乗り越える小柄な頑張り屋さんたち。どこか、近代日本の「背中」を投影してしまいます。

人知れず、歯を食いしばって頑張る人類社会の大事な脇役「馬」と昭和の「背中」に、マティーニで乾杯しましょう。チン!

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

今日は昭和節です。

昭和帝は激動の時代を乗り切って、瓦解した大日本帝国から日本国へ見事に再生への舵取りをされました。あの全国行脚行幸がなければ、日本の労働者が再出発できたかどうか、上に立つ者の責務を見事に完遂なさった偉大なる指導者でした。日本が一国としてまとまっていられるのも、皇室の存在が大きく影響しています。国のシンボルこそが皇室です。国家の安寧(あんねい)を願って一生懸命に祭事をこなす今上陛下や秋篠宮殿下には心から敬服します。この度、当今(とうぎん/今上)様は譲位をして上皇におなりあそばされるそうですが、予算も当今並みを求めておられるのでしょうか。美智子さまとか雅子さまがおねだりでもしているのでしょか。ご隠居ですから、予算も遠慮するべきだとお考えにならないにがちょっと残念です。日本国皇室は男系男子のみの継承です。フランス王国と同じです。皇太子さまの次席は秋篠宮殿下、第三位は悠仁親王殿下です。愛子さまではありません。欧州王室で女系が流行っているから愛子さまでいきましょうでは筋は通りません。女性宮家も同じです。旧皇族男子を一旦皇族に復帰させてからご結婚するのならば、問題ないと思われます。要は男系の皇統を残すことが大事なのですから。昭和節には、皇室のあり方をいろいろと考えさせられますね。

今日は荒川区南千住の川の手祭りに行ってきました。荒川区は最近子育て支援に力を入れています。

刑法犯の総数では23区では文京区に次いで2位の少なさだそうです(H27年度)。南千住は特に空き巣が少ないみたいです。隣区の台東区は逆に犯罪は多いです。繁華街が多いからでしょうね。

子育て支援といえば、荒川区は先月末、文教施設「ゆいの森あらかわ」をオープンさせました。約60万冊の蔵書を誇る中央図書館、800の座席を用意しています。吉村昭記念館も併設して、書斎まで再現しています。再現とはいえ大作家の書斎に佇むと創作意欲が刺激されるから不思議です。吉村の奥さんで作家の津村節子女史の全面バックアップで実現しました。

それだけではありません。ゆいの森あらかわには絵本図書館が設置されているのです。絵本の数ももちろん多いです。幼児が親子で遊べる子供ひろばも併設されています。三方の壁に絵本が並べてある絵本ホールで、柳田邦男氏の講演会が前に開催されて聴講したことがあります。絵本は人生で3回読めるそうです。幼児のとき、子供に読んで聞かせるとき、そしてこの世を去る前のときだそうです。絵本には人間の感情に直接作用するものすごい力があると柳田邦男さんは述べておられました。講演後に、西川太一郎区長のお話があり、絵本に血税を使うのに最初はかなり勇気が要ったそうです。

ゆいの森あらかわは居るだけでも楽しい空間ですね。特に子育てには毎日来てもいいです。事実、休館日はほとんどありません。未来への投資を断行した西川太一郎区長の勇気を讃えたいと思います。

さて、そういう荒川区の川の手祭りは南千住野球場で開催されました。ここは昔、東京スタジアムと言って毎日大映オリオンズ(現:千葉ロッテマリーンズ)のホームだった球場です。

若葉の香るグラウンドでは仮面ライダーエグゼイド握手会の締切りで賑わっていました。よくできたスーツですがなんとなくオモチャっぽいのが今どきライダーの印象でしたね。

ここに一号ライダーやV3が加わっていたらもっと賑わったでしょうね。石ノ森章太郎先生没後に作られた仮面ライダーは完全にエンタメ化したような気がします。去年は確か戦隊シリーズ握手会だったような気がします。

まあ、どこもいっしょでしょうが、地域団体がお店を出していたり消防車が講習をやったりボーイスカウトがいたりと、そんなもんです。ステージでは創作ダンス発表会とかバンドが演奏したりと、これもどこにでもある定番。あと緑化されているので家族連れがビニールシートを敷いて、くつろいでいました。

とっきぃは生ビールを呑みながら散策しました。筑波ハムが屋台を出していて、500円でハムやら肉やらの焼き詰め合わせを出していたので早速購入してついばみます。かなりのボリュームでなかなか減りません。肉そのもののうまみが出ていて美味しかったです。ゴミは地元の女子中学生がボランティアで仕分けていました。エライですね。

歩いていたら、今度は広島風お好み焼き屋さんの登場です。500円。やきそばめんとキャベツにベーコンが具材ですが、大盛りキャベツは細かく刻んでいるので食べやすかったです。ま、これで満腹しましたので会場から引き上げました。

で、不思議なのは、これだけボリュームのあるものを食べたのに胃がもたれないんです。肉とキャベツの比率が高いからでしょうね。ダイエットにいいかもしれない。広島風お好み焼きは太りません。ついでにお肉を食べても太りません。

東京では南千住駅近くの仲通り商店街にある広島風お好み焼き居酒屋ふくろうが人気です。上京した広島人がわざわざこの南千住までやってくるというから隠れたスポットですね。写真を検索したら700円でけっこうなボリューム。2014年オープンだそうです。

今度、行ってみたいと思います。

お祭りっていいですね。

南千住では6月に天王祭があります。この日のために地元は一年を生きているといっても過言ではないでしょう。楽しみですね。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

日本の憲法、どれだけ知ってる?

▼本日限定!ブログスタンプ

今日は憲法記念日です。体育会系の人は拳法記念日と間違って覚えていることが多いので注意しましょう。

改憲の話題でもちきりですね。日本国憲法はマッカーサーがつくった憲法で国産ではないから、その前の大日本帝国憲法を復活させようという意見もあります。

どうして彼らは大日本帝国憲法を復活させたいのか、その意図がよくわからないのです。この大日本帝国憲法で日本は負けたのです。敗北した憲法をいまさら持ち上げたところで、また負けるのがオチだとは思わないのでしょうか。

どうして大日本帝国憲法がダメなのか。それは指揮系統がまるでなっていないからです。

天皇は国家元首であり不可侵。不可侵であうということは、政治責任を問われないと同義と考えてもいいでしょう。すると責任の所在はどこにあるのでしょう。内閣総理大臣でしょうか、しかし明治憲法(大日本帝国憲法)では内閣総理大臣は国務大臣の代表でしかありません。大臣全員が責任を天皇陛下に負っているのです。立場上は内閣総理大臣が一番偉い事にはなります。しかし、陸軍大臣と海軍大臣は言うことを聞きません。陸軍と海軍は仲が悪いから予算編成を巡って足の引っ張り合いをするのです。

内閣は天皇陛下を輔弼(ほひつ/補佐)するというのならば、陸海軍は同じく陛下を輔翼(ほよく/帷幄上奏)するという立場から内閣総理大臣の言うことなんか聞きません。それでは陸軍大臣と海軍大臣が偉いのかといえば、陸軍には陸軍参謀総長がいます。同じく海軍には海軍軍令総長がいます。これだけでも大変なのに、加えて枢密院という機関があります。さらに軍のお偉方が集まっている元帥府が出てきます。枢密院というのは諮問といって何かわからないことがあった時に天皇が参考意見を伺う場所です。元帥府というのは軍事に関して諮問を受ける場所です。

もう「群龍」もいいところです。ヤマタノオロチみたいに首がいっぱいあってどの頭が大将なのかわけがわからなくなっています。

デルザー軍団といい勝負です。

こんな欠陥憲法だったから指揮系統もわけがわからなくなって、資源投入の集中ができなくなり、日本は負けるべくして負けました。うまく機能していたのは伊藤博文がまだ生きていた頃くらいです。伊藤の人間力で持っていたようなものです。そもそもプロイセンの憲法を模倣対象として選んだの間違いです。この点だけは徳川慶喜の意見を認めます。英国流の「君臨すれども統治せず」が日本の国情には合っていた。大政委任論の流れからすればまっとうな考え方です。昔から禁裏筋は権威であり、ダーティー(よごれ)部門である権力(パワー)は武家が担ってきたんです。その延長で権力は内閣総理大臣に一元管理が正しい選択肢でした。プロイセンみたいに国王自身が軍事指導者を兼任しているお国柄と日本はまるで違います。水戸学一本槍で、政治学の教養に疎い大久保一蔵や伊藤俊輔にはそのあたりがよくわからなかったのかもしれません。彼らを責めるつもりももちろんありません。彼らなりに良かれと思っての選択結果だからです。

他方、日本国憲法はどうでしょうか。同じくドイツのワイマール憲法を参考にホイットニーGHQ民政局長が書き上げたものです。ワイマール憲法は、フランスの1791年憲法を源流としています。当時の元首はフランス人の王、ルイ十六世です。

ここから元首の拒否権(羅:ヴェトー)を抜き取って、代わりに戦争放棄を入れてアレンジしたものです。別にホイットニー准将がイチから組み上げたわけではありません。確かにメイド・イン・ジャパンではないです。しかし、この日本国憲法は使い勝手がいいんです。まず、指揮系統がはっきりしています。内閣総理大臣が政治指導者です。政治の責任は最終的には総理大臣が負うようになっています。基本的人権の尊重も職業選択の自由も憲法で保障されています。ブラック企業から退職する権利はしっかりと記載されているのです。自由権、平等権に加えて社会権も認められています。こんなに立派な憲法はそうそうないのではないでしょうか。

改憲するべきところは、憲法第9条です。自衛のための必要最小限度の武力は憲法で守られなければなりません。

自衛隊ではトイレットペーパーは自己負担だそうです。急にもよおしたとき、どうするんでしょうね。トイレットペーパー支給を誰が妨げているのでしょうね。やっぱり公明党とか、自民党の親中派・親韓派でしょうか、もう少し考えてほしいものです。

今どきどんなひどいブラック企業でも、トイレットペーパーくらいは会社の経費でしょうに・・・。

自衛隊は憲法第13条において合法です。ただし、これだけでは自然災害からの防衛にはなっても、不埒な外国が因縁つけてきた時には無力です。

「日本は我々日本人、自らの手で守り抜かなければならない」

これが基本です。その上でアメリカなり英国なりと同盟を結べばよいでしょう。また、日本を憎む特定近隣諸国の因縁も少なくなるでしょう。最初から「アメリカさまぁ、オラを守ってくんろ〜、おねげーでごぜますだ〜」ではダメですね。

あと、選挙権は国会議員、地方議員ともに日本国籍の日本人であることも明記するべきでしょう。民進党が進める外国人参政権なんて亡国の第一歩でしかありません。

このように、時代に合わせて変えていく部分は必要ですが今の憲法でもまだまだ十分に日本を支えていけます。

憲法音頭というのがあるそうですが、やっと平和になった日本の嬉しい叫びなのかもしれないですね。

こんにちは。

歴史家とっきぃです。

端午の節句です。

慎重居士だった長州藩が尊皇攘夷に討幕運動。どうして気質にあわないことをやったのか。それは討幕運動が長州藩とは別の世界で動いていたからです。言うまでもなく松下村塾です。松下村塾は長州藩士、玉木文之進(たまき・ぶんのしん)が開いた手習い所です。『孟子』をメインテキストに漢籍の講義をおこなっていたようです。ちゃっかり自分の山鹿流兵学も教えています。そのために必要な読み書きの初歩も教えているという具合です。この松下村塾を文之進から引き継いだのが甥の吉田松陰というわけです。

吉田松陰は大変な秀才でわずか9歳で藩校の講師となります。老成が尊ばれた時代にこれは画期的なことです。藩主、毛利大膳大夫慶親の度量がここからもうかがえます。その後、持ち前の頭脳で西洋兵学の修得を始め有名どころの学者を訪ね歩きしては、見聞を広めていきます。ですが、吉田松陰の軸はあくまで陽明学です。兵学とか西洋の学問とかは補強するためのアイテムでしかありません。そこに孟子の革命思想が結びついてイデオロギー化していきます。水戸学イデオロギーと同じで、このウィルスに冒されると居ても立ってもいられないのです。水戸藩の惨状や、フランス革命の恐怖政治、社会主義国の実態など、実例はいくらでもあります。

決定的な事は、吉田松陰という男はセックスの経験がないということです。これはフランス革命のロベスピエール先生にもいえるのですが、すぐ極論に走るんです。バランスというものがわからない。そしてサディスティック(どS)になっていきます。

先日、占いの先生から伺ったのですが男女ともに性体験がない人は思考が偏るそうです。

西ヨーロッパで中世から近世にかけて猖獗(しょうけつ/悪い事)を極めた異端審問や魔女狩りも審議に当たったエリート坊さんたちは女を知らなかったのだと推察できますね。

ローマ法王でも悪名名高いエロ法王アレクサンデル六世は、現実的でまっとうな政治を執っています。ちなみにエリザベス一世女王が私生活でヒステリーだったのは男運が悪かったからであり、別に処女というわけではありませんので念のため。

あと、誤解のないように言っておきますが、男女経験が大事だというお話であって、度を過ぎたヘンタイまで認めているわけではありません。ルネッサンス期にヨハネス二十三世という変態法王がいましたが、あまりにえげつないため法王をクビになり、記録も抹消されました。コジモ・デ・メディチの父親の親友として名を残しています。こんなド変態ですら庇護するのですからコジモ御大のご父君は孟嘗君(もうしょうくん)並の度量の持ち主だとわかります。変態法王をうまく利用してメディチ銀行を大きくしたのもこの親父さんです。

吉田松陰は、事もあろうに密航を企てます。ペリーが再来航した時に黒船に乗り込もうとしたのです。夜這いと同じで、相手の同意があってはじめて密航も成功します。しかし松蔭はものの見事に振られてしまいました。要するに乗船拒否されたわけです。落胆した松蔭は当局に自首します。密航は極刑です。本来は死罪なのですが、当時の政治責任者は温和な阿部伊勢守ですから、罪一等を減じて国元蟄居となりました。

その後、安政4年に松下村塾の塾長になるというわけです。この塾に集(つど)ったのが、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤俊輔その他です。久坂玄瑞と伊藤俊輔は武士ではありません。玄瑞はお医者さんで頭はツルツル。伊藤は足軽です。足軽とか中間というのは、着物の裾をまくって下半身まるだしで荷物を担ぐあの人たちです。労働者階級ですから、普段は博打や女郎買いに明け暮れています。ゴロツキも多かったようで、時代小説に格好の舞台です。

そんな中、伊藤俊輔は甲高い声で持論をまくしたてる松陰先生に感化されたようです。地頭(ぢあたま)が良かったようです。ただ、足軽・中間さんですから女郎買いだけはやめられないようで、後に政府要職に就いてからも女遊びに明け暮れました。

別に責めているわけではありません。政治家の仕事は結果ですから、趣味がどうだろうが度を過ぎていなければかまわないんです。後に英国留学するときの同期、井上聞多(いのうえ・ぶんた)は武士階級ですので松下村塾ではなく、藩校で学んでいます。

高杉晋作も武士階級ですので、藩校に通っていました。母校の講師だった吉田松陰が塾を始めたというので、松下村塾に居候したみたいです。松下村塾は町人階級のために開いた手習い所です。武士が学ぶところではありません。よって武士の桂小五郎も松下村塾には来ません。

松陰先生、最初は自分の学問を伝授するつもりだったのが、どんどんイデオロギー扇動になっていきます。中学校の先生が授業中にいきなり革新政党のイデオローグになるのと同じです。英語の授業のはずが、いつの間にやら「日本社会党に清き一票を入れるように。お父さんお母さんを説得しなさい」と、1コマ(50分)まるまる演説をぶったものです。今でもやっているのでしょうか。民進党に入れなさいとか、赤旗新聞を買ってくださいとか・・・、残念ながらイデオローグにつける薬は今もって開発されていません。たぶん今後もムリでしょう。

西洋兵学を学んでいるはずの松陰がどうして攘夷なんてやるのか、それはイデオロギーだからです。乗船拒否されたのを根に持っていたのかもしれません。女に振られたら次の女にアタックすればいいのに・・・、そういう発想はこの人にはなかったんです。

それでだんだんエキセントリックになって尊皇攘夷、尊皇攘夷とイケイケになるわけです。幕府が日米修好通商条約を締結すると、怒りでどうしょうもなくなってとうとう、テロリズムに行き着きます。老中暗殺なんて妄想に走るわ、もう思考が跳んでいます。水戸藩ならともかく、長州藩では誰もついてきません。そこで伏見で藩主を待ち構えるという代案を出しますがこれも周囲が呆れ果ててついてきません。そこで左翼の十八番、「草の根運動」にたどり着くわけです。ここでようやく、倒幕運動が始まるわけですがこれを吉田松陰に吹き込んだ男がいます。その男こそが高杉晋作です。

高杉晋作には、謎が多すぎます。維新前夜にポックリと亡くなったので奇兵隊の勇姿しか人々の記憶に残っていませんが、重要なのはその行動軌跡です。この人を批判すれば、安倍総理とカンチョクト(倭名:菅直人)を同時に敵に回しますが、近代をやる以上避けては通れない道です。

今回はここまでです。

なかなか慶応の改革までいけないですね。

当初は3回の記事でピタッと終わらせる予定だったのですが、

いろいろと洗い出しをしているうちに長くなってしまいました。

これからも長くなりそうです。

次回は高杉晋作です。安倍総理ファンの方は読まないでくださいね。アヘン戦争に敗れた中華本土を実地で見聞するということが何を意味するかが問われてきます。圧倒的な強者を目の前にしてヒトはどういう行動をとるのかを考察します。